Der historische Zusammenbruch des Journalismus

Genauigkeit zählt nicht mehr. Augenzeugenberichte zählen auch nicht mehr. Konformität zählt, schreibt Patrick Lawrence.

Dieser Text wurde zuerst am 06.09.2022 auf www.consortiumnews.com unter der URL <https://consortiumnews.com/2022/09/06/the-historic-collapse-of-journalism/> veröffentlicht. Lizenz: Patrick Lawrence, Consortium News

Symbolbild, gemeinfrei

Ich bin nie über eine Geschichte hinweggekommen, welche die New York Times in ihrem Sonntagsmagazin [1] im Mai 2016 veröffentlichte. Vielleicht erinnern Sie sich an den Anlass. Es handelte sich um ein ausführliches Profil von Ben Rhodes, dem Chefberater der Obama-Regierung für „strategische Kommunikation“. Geschrieben wurde es von einem Reporter namens David Samuels.

Die beiden gaben ein auffälliges Paar ab – passend, würde ich sagen. Rhodes war ein aufstrebender Roman-Autor, der in Brooklyn lebte, als er durch die unwahrscheinlichste aller Wendungen seinen Weg in den inneren Kreis des Weißen Hauses von Obama fand. Samuels, ein Freiberufler, der in der Regel über Prominente aus der Popkultur berichtete, war schon lange zuvor dem leider sehr cleveren Stil verfallen, der bei Autoren üblich ist, welche über Rockstars und andere mehr oder weniger frivole Persönlichkeiten schreiben.

Rhodes‘ Aufgabe war es, „eine größere Umstrukturierung der amerikanischen Erzählung“ vorzunehmen, wie Samuels es ausdrückte. „Rhodes ist ein Geschichtenerzähler, der das Handwerkzeug eines Schriftstellers nutzt, um eine als Politik verpackte Agenda voranzutreiben. Im Klartext: ein professioneller Pressesprecher im Stile von Edward Bernays. Ein Märchenerzähler, der mit manipulierbaren Fakten und Happy Ends handelt. „Als Politik verpackt“: eine nette Bemerkung, welche die Kommerzialisierung unseres öffentlichen Diskurses verdeutlicht.

Rhodes und sein Stellvertreter, Ned Price, waren Social-Media-Akrobaten. Price, ein ehemaliger CIA-Analyst und jetziger Sprecher des Außenministeriums, erzählte ohne Hemmungen, wie sie Korrespondenten des Weißen Hauses, Kolumnisten und andere, die in der Lage sind, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, fütterten, wie ein Gänseleber-Bauer seine Gänse.

Ned Price blogg live aus dem Weißen Haus, August 2014. (Kori Schulman/Obama Archives)

Hier berichtet Price über den Alltag dieses Vorgehens: „Es gibt so etwas wie Kraftmultiplikatoren. Wir haben unsere Compadres. Ich wende mich an ein paar Leute, die ich nicht namentlich nennen möchte … Und ich verleihe ihnen etwas Farbe, und dann stelle ich fest, dass viele dieser Leute in der Dot-Com-Publishing-Branche tätig sind, eine riesige Anhängerschaft haben und diese Botschaft selbst verbreiten.“

Rhodes gab Samuels eine strukturiertere Analyse dieser Vereinbarung: „Früher hatten alle Zeitungen Auslandsbüros. Jetzt nicht mehr. Sie rufen uns an, um uns zu erklären, was in Moskau oder Kairo passiert. Die meisten Zeitungen berichten von Washington aus über das Weltgeschehen. Der durchschnittliche Reporter, mit dem wir sprechen, ist 27 Jahre alt, und seine einzige Erfahrung in der Berichterstattung besteht darin, politische Kampagnen zu begleiten. Das ist eine gewaltige Veränderung. Sie wissen buchstäblich nichts.“

Ich habe in Salon, wo ich damals Kolumnist für auswärtige Angelegenheiten war, ausführlich über den Artikel in der Times geschrieben. Es gab an Samuels‘ Bericht so viel zu enthüllen, dass ich kaum wusste, wo ich anfangen sollte. An Price machte sich deutlich, dass wir die Rolle von ordnungsgemäß funktionierenden Medien und die Natur des öffentlichen Raums überhaupt nicht verstanden hatten.

Rhodes beschrieb ein Pressekorps im Weißen Haus, welches sich aus post-adoleszenten Personen zusammensetzt, die völlig vom Arrangement der Gänsefütterung abhängig sind, insbesondere wenn sie über Fragen der nationalen Sicherheit berichten: „Sie wissen buchstäblich nichts.“ (Anm. d. Red.: lateinisch adolescere = heranwachsen).

Rhodes und Price beschrieben eine qualitative Wende in den Beziehungen der Medien zur Macht. Ich will nicht behaupten, dass diese Beziehungen jemals sehr gut waren, aber irgendwann gab es eine Ohnmacht, eine Entwicklung von schlecht zu schlechter. „Wenn Sie routinemäßige Presseberichte in der Times oder einer der anderen großen Tageszeitungen lesen“, schrieb ich über das Rhodes-Profil, „dann sehen Sie das, was die Schreiber, die wir immer noch Reporter nennen, an den schwarzen Brettern der Regierung aushängen, die wir immer noch Zeitungen nennen.“

Wann ist es dazu gekommen? Und warum? Kam es noch schlimmer? Mit anderen Worten: Wie sind wir hierher gekommen, und wohin gehen wir? Das waren meine Fragen. Es sind immer noch meine Fragen. Die Berichterstattung der in der Ukraine tätigen Mainstream-Korrespondenten veranlasst mich, sie erneut zu stellen. Wie auch immer wir sie vielleicht nennen wollen – sie sind Gänse.

Es war einmal The New Yorker

Meine erste Ahnung, dass sich in der Art und Weise etwas änderte, wie die amerikanische Presse auf die Welt blickte und über das berichtete, was ihre Korrespondenten sahen, war ganz in der Nähe, ein Fall mit kleinem Kaliber – kleinem Kaliber, aber etwas Großes, über das man nachdenken muss, wenn man es erzählt. Ich lebte zu dieser Zeit in Japan, von Ende der 1980er bis Mitte der 1990er Jahre. Neben meiner Arbeit für die International Herald Tribune schrieb ich „Letter from Tokyo“ für The New Yorker.

Damals gab es eine lange und ehrenvolle Tradition von „Letters from“: Janet Flanner aus Paris, Jane Kramer aus ganz Europa, Mollie Panter-Downes aus London. Bob Shaplen, der seine Karriere Asien widmete, war lange Zeit der „Fernost-Korrespondent“ des New Yorker und schrieb Briefe aus mehr oder weniger jeder asiatischen Hauptstadt. Es war Shaplen, der am Ende seiner Karriere und seines Lebens den Staffelstab an mich weitergab.

Was die Auslandsberichterstattung des New Yorker auszeichnete, einschließlich der Briefe, war die Art, wie sie produziert wurde. Diejenigen, die sie schrieben, waren nicht nur dort: Sie waren in der Regel schon lange dort und kannten die verschiedenen Länder gut, ja sogar sehr gut. Sie schrieben nicht von außen nach innen, mit der Nase am Glas, sondern aus dem Inneren der Orte und unter den Menschen, über die sie berichteten. Wenn man ihre Artikel las, bekam man, wie sie zu sagen pflegten, einen Einblick in die Dinge – das Geflüster im Palast, das Gerede auf der Straße. Der Stoff ging viel tiefer als alles, was man in den Tageszeitungen lesen konnte.

Tina Brown, April 2012. (Financial Times/Wikimedia Commons)

Mein New Yorker war der von Bob Gottlieb, der den berühmten William Shawn auf dem Herausgeber-Stuhl abgelöst hatte. Bob wollte der Zeitschrift ein neues Gesicht geben und gleichzeitig ihren besonderen Charakter bewahren. Dann wurde Bob zugunsten von Tina Brown verdrängt, die besessen war von Flash-and-Dash und „Buzz“. Alles musste „Buzz“ haben. David Samuels hätte ein Profil von Tina erstellen können: Diese gehörte zu diesem Typus. Sie hat die Zeitschrift ruiniert. Jetzt ist sie schon lange weg, aber der New Yorker hat sich nie von Tina erholt.

Tinas Redakteure akzeptierten die Briefe aus Tokio, die ich nach ihrem Amtsantritt einreichte, aber keiner wurde je veröffentlicht. Einige Jahre später – in meiner nächsten und letzten Zusammenarbeit mit dem New Yorker – schlug ich ein Profil von Shintaro Ishihara vor, dem Gouverneur der Präfektur Tokio, einem versierten Seemann und feuerspeienden Nationalisten voller anti-amerikanischer Galle. Ich mochte Ishihara gerade wegen seiner Galle, obwohl er nur knapp davor zurückschreckte, einem mit der Pistole vor der Nase herumzufuchteln, wenn man ihn interviewte.

Der New Yorker zeigte kein Interesse an dem vorgeschlagenen Beitrag. Einige Monate später erschien ein Porträt über keinen Geringeren als Shintaro Ishihara, geschrieben von einem aus New York entsandten Reporter. Aus seinem Bericht ging hervor, dass er nur oberflächliche Kenntnisse über sein Thema oder irgendetwas anderes besaß, was mit Japan zu tun hatte.

Meine Erfahrung machte sich bald in der gesamten Auslandsberichterstattung des New Yorker bemerkbar. Der New Yorker setzte nicht mehr auf lange im Ausland tätige Korrespondenten, sondern auf Leute, die für eine Story losgeschickt und dann zurückgebracht wurden. Ich beschreibe eine subtile Wendung, aber sie hatte tiefgreifende Auswirkungen. Ein Magazin, das für seine Berichterstattung über fremde Orte „von innen nach außen“ bekannt war – so meine Formulierung -, entschied sich für eine Reportage, die das amerikanische Empfinden in den Vordergrund stellte. Der Blick von außen nach innen würde mehr als genügen. Ich interpretiere das heute als ein frühes Anzeichen für einen Wandel in der Art und Weise, wie Amerika andere sieht – oder auch nicht.

Aus Washingtons Blickwinkel

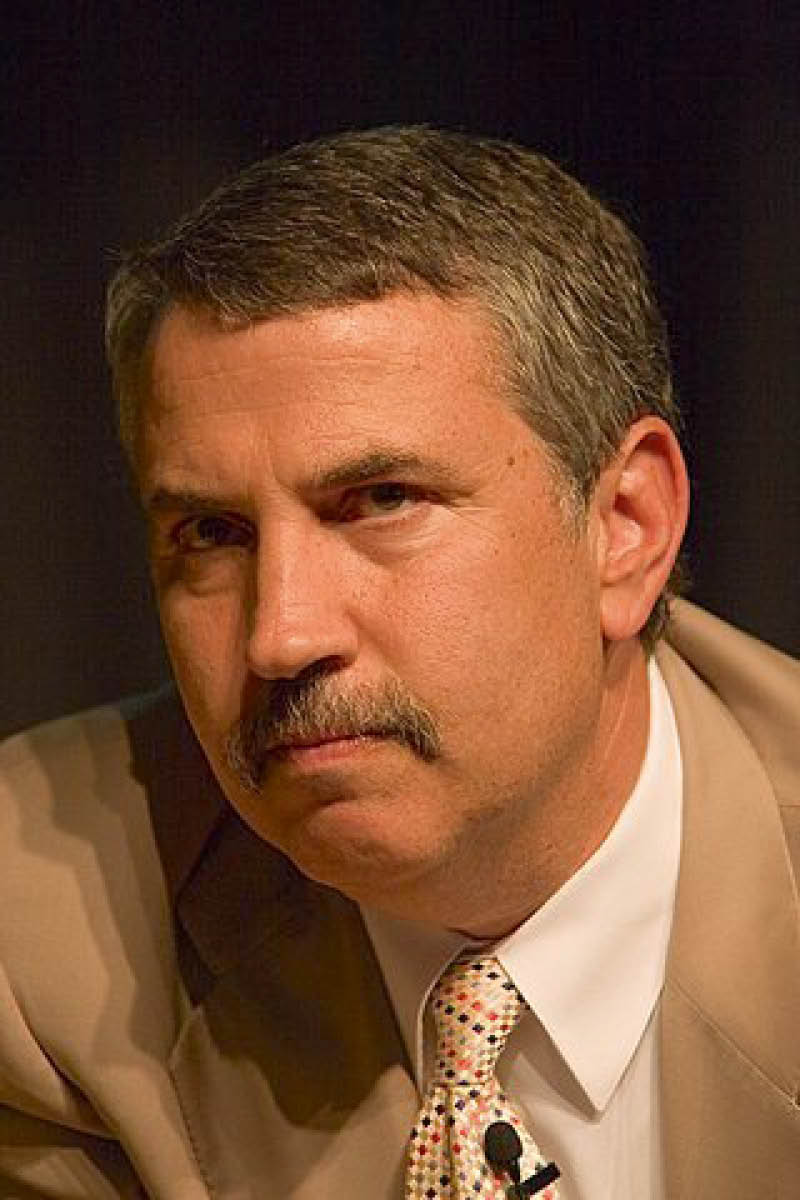

1995, als meine letzten Unterlagen für den New Yorker nicht veröffentlicht wurden, übernahm Tom Friedman „Foreign Affairs“, eine Kolumne mit einer langen, ich will nicht sagen heiligen Geschichte bei der New York Times. Friedmans Ankunft mit seinem Getöse, seiner bierbäuchigen Prosa und seinem liberalen Hurra-Patriotismus war ein weiteres Zeichen der Zeit. Dass Big Tom zweimal wöchentlich an dieser Stelle schrieb, machte ganz deutlich, dass sich die Gepflogenheiten der Korrespondenten und Kommentatoren änderten – was, wie ich heute erkennen kann, damals aber noch nicht – einen Wandel im amerikanischen Bewusstsein markierte.

Thomas Friedman in 2005. (Charles Haynes/Wikimedia Commons)

Ich habe die Kolumne Foreign Affairs nie besonders gemocht. Ihr Verhältnis zur Macht erschien mir immer ethisch fragwürdig. Sie begann in den späten 1930er Jahren als „In Europe“ und gehörte fortan zu den heikelsten Aufgaben der Zeitung. C.L. Sulzberger, Spross der Eigentümer und Mitarbeiter der CIA während des Kalten Krieges, verkörperte die patrizische Sicherheit, die die USA in den ersten Nachkriegsjahrzehnten besaßen.

Als sie die Kolumne in den 1980er Jahren übernahm, beschrieb Flora Lewis einen Kontinent, der innerhalb der Grenzen der NATO und der amerikanischen Umarmung unruhig war. Hier und da findet man in den Archiven Kolumnen, die die Grenzen des Geschäftes ausloten. Aber Sie werden nie eine finden, in der die Grenzen sichtbar gemacht werden.

Wenn ich Texte dieser Leute erneut lese, fallen mir dennoch einige Dinge auf. Sie wussten Komplexität und Vielfalt zu schätzen – nicht nur draußen in der wilden Dunkelheit jenseits des westlichen Bündnisses, sondern auch innerhalb desselben. Wie schlecht die Arbeit auch sein mochte – und Cy Sulzbergers Kolumnen sammelten Klischees wie der Bug eines Segelschiffes Seepocken – entsprang sie doch einem langjährigen Leben und Arbeiten im Ausland. Sie zeugen von der Zuversicht, welche die Amerikaner inmitten des amerikanischen Jahrhunderts empfanden. Aber selten, wenn überhaupt, waren sie triumphierend oder selbstgerecht. Sie hatten nichts zu beweisen.

Als er den Platz auf der Meinungsseite von Foreign Affairs erbte, war das Erste was Friedman tat, die Kolumne nach Washington zu verlegen – nicht mehr unter anderen zu leben. Das Zweite, was er tat: Er hörte auf, anderen zuzuhören, abgesehen von ein paar Freunden und Bekannten. In The Lexus and the Olive Tree, seiner abscheulichen Hymne auf die neoliberale Globalisierung unter Führung der USA, bezeichnete er sich selbst als „Tourist mit Haltung“. Tom vereinte beides. Wie er in diesem Buch von 1999 erklärte, waren seine bevorzugten Quellen Anleihehändler und Hedgefonds-Manager.

„Im globalen Dorf von heute wissen die Menschen, dass es eine andere Art zu leben gibt. Sie kennen den amerikanischen Lebensstil, und viele von ihnen wollen ein möglichst großes Stück davon haben – mit allem Drum und Dran. Manche fahren dafür nach Disney World, andere gehen zu Kentucky Fried in Nordmalaysia.“ Das war Big Tom auf dem Stuhl für auswärtige Angelegenheiten. Das ist die Degeneration der amerikanischen Kommentare zur Welt jenseits unserer Küsten – sagen wir mal, in „Echtzeit“.

Ich sollte hinzufügen, dass es die Kolumne über auswärtige Angelegenheiten heute nicht mehr gibt. Die Times hat sie vor Jahren eingestellt. Warum sollte jemand eine Kolumne mit einem solchen Namen überhaupt lesen wollen?

Wenn mein Thema eine allmähliche Vernachlässigung der Berufspraxis amerikanischer Journalisten ist, eine allmähliche Gleichgültigkeit gegenüber dem „Dabeisein“, dann können wir nicht allein darüber nachdenken. Ihre Verfehlungen sind als Symptome einer größeren Gleichgültigkeit gegenüber der Welt zu verstehen, die uns erfasst hat, seit die Deutschen die Berliner Mauer abgebaut haben und die USA in ihre denkwürdigen, schrecklichen Jahrzehnte des Triumphalismus eingetreten sind. Seitdem ist es immer unwichtiger geworden, was andere Menschen denken oder tun oder welche Ziele sie verfolgen. Die einzige Möglichkeit, die Dinge zu sehen, ist die amerikanische Sichtweise.

Die von mir beschriebenen Fälle sind frühe Anzeichen für diesen Trend zur Verschlechterung. Aber wenn sie Symptome sind, sind sie auch Ursachen. Es ist schließlich möglich, beides zu sein. Das ist die Macht der Medien, wenn sie zu perversen Zwecken eingesetzt werden. Viele von uns sind seit den 1990er Jahren zunehmend gleichgültig gegenüber anderen geworden, und das liegt zum großen Teil daran, dass unsere Print- und Rundfunkmedien uns gezeigt haben, wie das geht.

9/11 als Anschlag auf den Journalismus

Die Ereignisse des 11. September 2001 haben die Dinge erneut verändert – in den Praktiken unserer Medien, im Zeitgeist insgesamt. Seit diesen Tragödien haben Ben Rhodes und Ned Price ihre Gänse fünfzehn Jahre lang gefüttert. Sechs Jahre danach wiederum erhalten wir von den Korrespondenten in der Ukraine die schlechteste Berichterstattung über Ereignisse in Übersee, an die ich mich erinnern kann.

Wenige Tage nach den Anschlägen auf das World Trade Center und das Pentagon am 11. September 2001 arrangierte der Pressesprecher von George W. Bush eine Telefonkonferenz mit Amerikas führenden Redakteuren in Washington. Ari Fleischer wollte sich die Mitarbeit von Zeitungen und Rundfunkanstalten sichern, als die Regierung ihren neuen „Krieg gegen den Terror“ definierte und verfolgte. Er forderte die Teilnehmer auf, Berichte zu schwärzen, aus denen hervorginge, wie Amerika diesen Krieg führen würde. Fleischer war besonders darauf bedacht, die Operationen der CIA und des übrigen nationalen Sicherheitsapparats vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Alle an diesem Tag Anwesenden kamen der Bush-Regierung in diesen Fragen bereitwillig entgegen.

Einige Jahre später lieferte Jill Abramson, zum Zeitpunkt des Aufrufs Fleischers Leiterin des Washingtoner Büros der New York Times, uns den wohl einzigen erhaltenen Bericht über diesen Austausch. „Der Zweck des Aufrufs bestand darin, eine Vereinbarung mit der Presse zu treffen – das war nur wenige Tage nach dem 11. September -, dass wir keine Geschichten veröffentlichen, die Details über die Quellen und Methoden unserer Geheimdienstprogramme enthielten“, erklärte Abramson 2014 in einem ausführlichen Vortrag an der Chautauqua Institution, einer Versammlung von wohlmeinenden Selbstverbesserern im westlichen New York. „Es war nicht kompliziert, solche Informationen zurückzuhalten. Und ich glaube nicht, dass die Presse einige Jahre lang, wirklich ziemlich viele Jahre lang, irgendwelche Geschichten veröffentlicht hat, die das Weiße Haus von Bush verärgert haben oder gegen diese Vereinbarung zu verstoßen schienen.“

Ich staune, wenn ich bedenke, was wir heute über „solche Informationen“ wissen. Dazu gehörten Entführungen durch die CIA, welche die Regierung später als „außerordentliche Überstellungen“ bezeichnete, um die Wahrheit darüber zu verschleiern, was sie tat, sowie der Einsatz von „Black Sites“, in denen nicht angeklagte Häftlinge Waterboarding und anderen Formen sadistischer Folter ausgesetzt wurden. „Solche Informationen“, so stellte sich später heraus, umfassten auch die wahllose Überwachung von Amerikanern und Nicht-Amerikanern nach eigenem Gutdünken durch die National Security Agency.

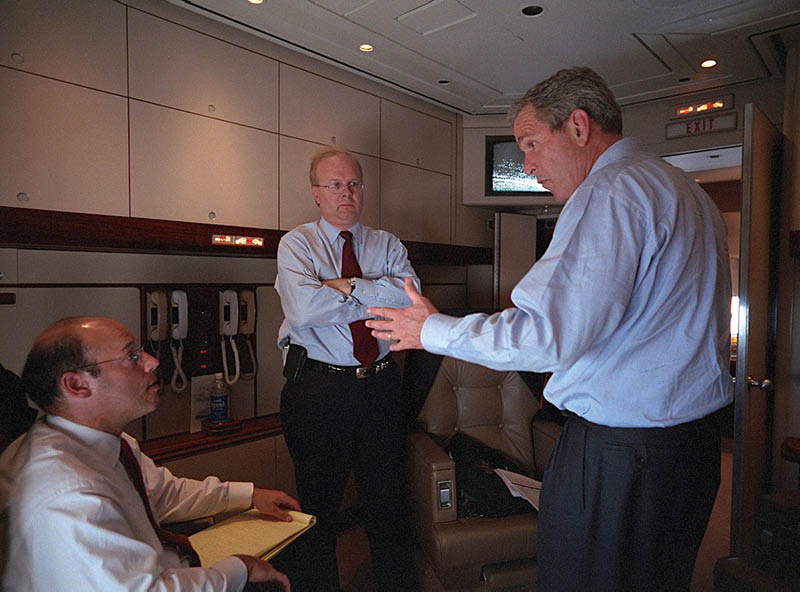

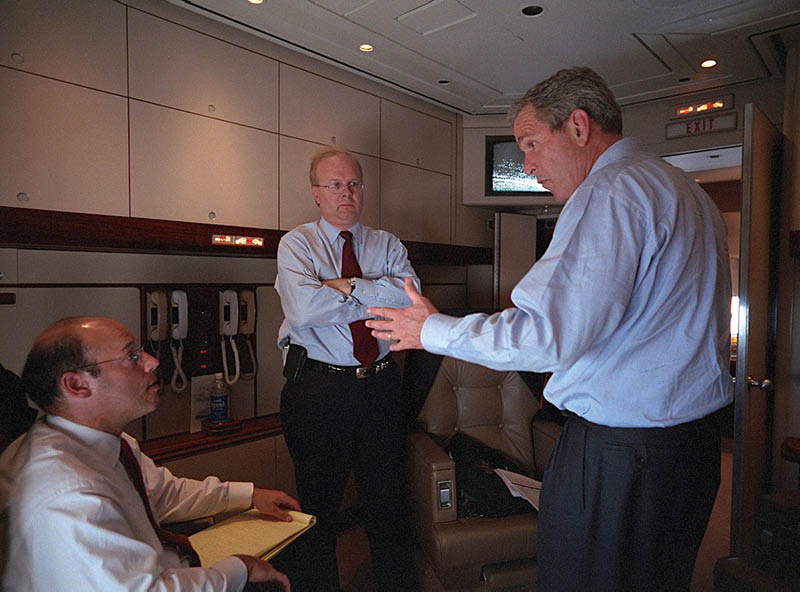

George W. Bush spricht mit Ari Fleischer (links) und Karl Rove an Bord der Air Force One Dienstag, 11. September 2001, während eines Fluges von Offutt Air Force Base in Nebraska zur Andrews Air Force Base. (Eric Draper, mit Genehmigung der George W. Bush Presidential Library)

Ich wundere mich, denn wenn die einflussreichsten Redakteure der Presse entschlossen gewesen wären, Ari Fleischer zu sagen, ab welchem Punkt er es gut sein lassen soll – wie sie es hätten tun sollen und in genau solchen Worten – , diese Dinge vielleicht nicht passiert wären und die amerikanische Regierung und die amerikanischen Medien aus den Ereignissen des 11. Septembers als ehrenhaftere Institutionen hervorgegangen wären.

Wenn ein Pressesekretär des Weißen Hauses es für angemessen hält, eine solche Versammlung einzuberufen und die Anwesenden aufzufordern, sich an der Zensur ihrer eigenen Veröffentlichungen zu beteiligen, ist klar, dass das Verhältnis der Medien zur Macht – in diesem Fall zur politischen und administrativen Macht – bereits kompromittiert war. Die Redakteure, an die sich Fleischer bald darauf wandte, akzeptierten den Begriff „Krieg gegen den Terror“ ohne erkennbares Zögern oder Einwände. Dies war ein weiterer Verstoß gegen die Berufsethik mit weitreichenden Folgen, da ein Kriegszustand unweigerlich die Beziehungen der Medien zur Macht verändert.

Ich betrachte diese übereinstimmenden Reaktionen als einen entscheidenden Moment für den Niedergang der amerikanischen Medien und ihrer Berichterstattung über auswärtige Angelegenheiten in den Jahren nach 2001. Um dies zu verstehen, muss man sich kurz vor Augen führen, was an jenem Spätsommermorgen in Lower Manhattan und in Washington mit Amerika und den Amerikanern insgesamt geschah.

Der 11. September markierte auf unheimliche Weise das abrupte Ende des „amerikanischen Jahrhunderts“ und – nicht zu übersehen – das Bewusstsein, das es bei den Amerikanern hervorrief. Ich habe an dieser Stelle und bei anderen Gelegenheiten bereits auf diesen Punkt hingewiesen. Kurz gesagt, es gab einen psychologischen Zusammenbruch, der weitaus folgenreicher war als der Einsturz der Türme, so traurig die 3.000 Todesopfer auch waren.

Die politischen Eliten Amerikas gingen an diesem Tag in die Defensive. Sie wandten sich von der Welt ab und gleichzeitig gegen sie. Die Bush-Regierung war mit ihrem Gerede vom „Islamofaschismus“ und anderen lächerlichen Begriffen offen fremdenfeindlich. Die meisten Amerikaner wandten sich in die gleiche Richtung. Als Jacques Chirac sich weigerte, Frankreich in Bushs „Koalition der Willigen“ gegen den Irak einzubeziehen, wurden die Franzosen zu „käsefressenden Kapitulationsaffen“, ein Ausdruck, den ich immer für seinen mackerhaften amerikanischen Hurra-Patriotismus gemocht habe. Erinnern Sie sich an „Freedom Fries“?

Sich von der Welt abwendend und gegen sie

Diese Feindseligkeit gegenüber anderen lauerte seit dem 17. Jahrhundert in den Köpfen der Amerikaner und bricht nur allzu oft an die Oberfläche. Im 19. Jahrhundert galten die Iren als ignorant, die Italiener als schmierig und die Chinesen als gelb und gefährlich. Der 11. September stürzte Amerika wieder einmal in diese Kloake. Eine Zeit lang war es völlig in Ordnung, Muslime als „Turbanträger“ zu bezeichnen.

Diese Verlagerung weg von der Welt und gegen sie ist bedauerlich genug, was die nationale Haltung betrifft. Aber sie war besonders verhängnisvoll, weil sie die Berichterstattung über Ereignisse in Übersee in unseren großen Tageszeitungen und Sendern in den Abgrund geführt hat. So wie es derzeit steht, ist diese Berichterstattung der amerikanischen Medien die schlechteste, die ich in meiner recht langen Lebenszeit je erlebt habe, aber in dieser Hinsicht eine Warnung: Ich habe die amerikanische Auslandsberichterstattung mein Leben lang bei zahlreichen Gelegenheiten in der Vergangenheit als die übelste bezeichnet, nur um festzustellen, dass ihre Verschlechterung sich unaufhaltsam vertieft, und das manchmal täglich.

Warum ist das so? Warum entscheide ich mich für den 11. September 2001 als Ausgangspunkt?

Jill Abramson wurde später Chefredakteurin der Times. Obwohl dieses Zwischenspiel endete, als sie nach zweieinhalb Jahren entlassen wurde, war sie eine Journalistin von hohem Format, wenn auch nicht von hohem Kaliber. Sie erläuterte ihrem Chautauqua-Publikum die Gründe, warum sich die amerikanische Presse so feige den verwerflichen Forderungen von Ari Fleischer beugte, wie folgt: „Journalisten sind auch Amerikaner. Ich betrachte mich, wie sicher viele von Ihnen, als Patriotin.“

Diese beiden Sätze verblüffen mich jedes Mal, wenn ich an sie denke. Zum einen sind sie eine fast wörtliche Wiederholung dessen, was zahlreiche Verleger, Redakteure, Kolumnisten, Korrespondenten und Reporter sagten, nachdem Carl Bernstein in der Ausgabe des Rolling Stone vom 20. Oktober 1977 mehr als 400 von ihnen als CIA-Mitarbeiter entlarvt hatte. Joe Alsop, Kolumnist bei der New York Herald Tribune, später bei der Washington Post und ein Kalter Krieger par excellence: „Ich habe Dinge für sie getan, wenn ich sie für richtig hielt. Ich nenne das: meine Pflicht als Bürger zu tun.“

Ändert sich denn nie etwas? Lernen Leute wie Abramson jemals irgendetwas?

Zum anderen scheint es diesen Leuten nicht in den Sinn zu kommen, von Alsops Zeit bis zu Abramsons und unserer, dass ein Redakteur oder Reporter nur dann ein guter Amerikaner sein kann, wenn er oder sie ein guter Redakteur oder Reporter ist. Stattdessen argumentieren sie, dass es in Krisenzeiten irgendwie notwendig sei, dass die Medien ihre Grundprinzipien verraten – als ob diese im Grunde entbehrlich wären.

„Was passiert war, spielte keine Rolle mehr. Ausgewogene Quellenangaben waren nicht mehr von Bedeutung. Die Genauigkeit spielte keine Rolle mehr. Die Arbeit des Bezeugens spielte keine Rolle mehr. Konformität zählte.“

Ein von der Türkei unterstützter Kämpfer der Freien Syrischen Armee lädt ein M2 Browning während der Kämpfe im Norden des Gouvernements Aleppo, November 2016. (Mada Media, Wikimedia Commons)11

Letzter Punkt hier: Der schwerwiegendste Fehler der amerikanischen Medien während des Kalten Krieges, der Vorläufer aller anderen, war ihre bereitwillige Einbindung in die Sache des neuen nationalen Sicherheitsstaates. Das ist es, wovon Alsop sprach. Ich würde sagen, dass dies spätestens 1948 oder 1949 der Fall war: Mit anderen Worten, die Presse und die Rundfunkanstalten stiegen mehr oder weniger sofort auf den neu ausgerufenen Kreuzzug der Truman-Regierung auf.

Und das ist es auch, worüber Jill Abramson 65 Jahre später draußen in der Wildnis von Chautauqua sprach. Und das ist es, was die amerikanischen Medien unmittelbar nach dem 11. September taten: Sie schlossen sich erneut der neuen Sache des nationalen Sicherheitsstaates an.

Zu Abramsons Zeiten hatte Amerika ein globales Imperium konsolidiert, das erst im Entstehen begriffen war, als Joe Alsop und sein Bruder Stewart schrieben. Die Unterscheidung ist wichtig. Lange vor dieser Zeit veröffentlichte Rudolf Rocker, einer der echten Anarchisten, die das späte 19. Jahrhundert hervorgebrachte, Nationalism and Culture. Dieses Buch – heute schwer zu finden, und teuer wenn man es findet – erinnert uns daran: Wenn ein Imperium seine Macht ausbaut und bewahrt, müssen ihm alle kulturellen Institutionen auf die eine oder andere Weise dienen. Keine kann überleben, die das nicht tut. Rocker hat den Begriff „Kultur“ sehr weit gefasst. In seinem Sinne sind die Medien einer Nation kulturelle Institutionen, und die bittere Wahrheit, die er formulierte, trifft zu.

Nach dem 11. September beharrte eine Regierung nach der anderen darauf – anfangs subtil, dann immer weniger subtil – dass es nur eine Art und Weise gibt, die Welt zu verstehen – die amerikanische – und dass es nicht nötig sei, diejenige anderer zu verstehen oder zu konsultieren. Ich bin versucht, die Leser aufzufordern, diesen Absatz zu Ende zu lesen, aber das erscheint mir unhöflich. Also: Diese Art zu denken, oder sich zu weigern, weiter zu denken, ist im Wesentlichen defensiv, die Zuflucht der Ängstlichen und Unsicheren. Und wenn sie nicht die Abwärtsspirale in der Qualität der Auslandsberichterstattung der Mainstream-Medien nach 2001 bestimmt hat, dann ist es trotzdem schon sehr nahe dran.

John Pilger, der australisch-britische Korrespondent und Filmemacher, bemerkte nach dem von den USA kultivierten Putsch in Kiew 2014: „Die Unterdrückung der Wahrheit über die Ukraine ist eine der umfassendsten Nachrichtensperren, an die ich mich erinnern kann.“ Hört, hört, obwohl ich mir vorstellen kann, dass John jetzt, acht Jahre später, an noch „vollständigere“ Nachrichtensperren denken kann.

Diejenigen Leser und Zuschauer, die ihre Informationsquellen auf den Mainstream beschränkten, bekamen eine unmögliche Schwarzweiß-Version der Ereignisse in der Ukraine nach dem Putsch vom Februar 2014 präsentiert – der kein Putsch, sondern eine „demokratische Revolution“ war. Das war genau das, was die politischen Cliquen in Washington wollten.

Die Rolle der USA bei dem Putsch, die Anwesenheit von Neonazis unter den Putschisten, der antidemokratische Charakter des Sturzes eines ordnungsgemäß gewählten Präsidenten, die anschließende Bombardierung der Zivilbevölkerung in den östlichen Provinzen durch das neue Regime – eine acht Jahre dauernde Kampagne -, die massive Diskriminierung russischsprachiger Menschen und kritischer Medien, die Ermordung von Oppositionspolitikern, die Nutzung der Ukraine durch Washington in seinem langjährigen Bestreben, Russland zu unterwandern – all das wurde ausgelassen.

Als die Krise in der Ukraine ausbrach, hatte der Krieg in Syrien bereits mehr als zwei Jahre gedauert. Ich nenne das keinen Bürgerkrieg, weil es keiner war. Was Ende 2011 als legitime Demonstrationen gegen die Regierung in Damaskus begann, wurde spätestens Anfang 2012 von den USA in einen bewaffneten Konflikt verwandelt. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt gab Jake Sullivan, Hillary Clintons damaliger Berater, der Außenministerin ein Memo mit auf den Weg: Gute Nachrichten, wir haben Al-Qaida in Syrien auf unserer Seite.

Stellen Sie sich vor, dort zu sein

Von der kaum verdeckten Putsch-Operation, von der Bewaffnung dschihadistischer Fanatiker gegen die säkulare Assad-Regierung, von den grausamen Morden, Entführungen und Folterungen, die die CIA effektiv finanziert hat: Nein, über die wahre Natur dieses Krieges lesen wir nichts, es sei denn, wir greifen auf die wenigen unabhängigen Journalisten zurück, die prinzipienfest genug sind, um von syrischem Boden zu berichten. Stellen Sie sich das vor: Dort zu sein.

Die Art und Weise, wie die westlichen Printmedien und Sender über die Syrien-Krise berichtet haben, gehört meiner Meinung nach – ich sage es immer wieder – zu den schlimmsten Fällen von Verwahrlosung in meinem Leben. Die westlichen Korrespondenten blieben in Beirut oder Istanbul und erhielten ihre Informationen von Quellen vor Ort in Syrien per Telefon, Skype oder über soziale Medien.

Und wer waren diese Quellen? Oppositionelle oder die syrischen Mitarbeiter westlicher Nichtregierungsorganisationen, im Großen und Ganzen Anti-Assad-Quellen. Aber das spielt keine Rolle: Dieses Material ging als objektiv in die Berichterstattung ein. Der bewundernswerte Patrick Cockburn hat all dies vor Jahren in einem sehr guten Artikel in der London Review of Books dargelegt, damals, als die LRB solche Dinge noch veröffentlichte.

An wen wandten sich diese Korrespondenten, wenn sie ein prägnantes analytisches Zitat benötigten? An amerikanische Wissenschaftler, Think-Tank-Mitglieder und Regierungsbeamte in Washington. Ich möchte hinzufügen, dass sich diese Praxis keineswegs auf die Syrien-Berichterstattung beschränkt. Die amerikanischen Korrespondenten, die aus Beirut oder Peking berichten, denken sich nichts dabei, Amerikaner zu zitieren und Amerika dann vorzulesen, was die Amerikaner über diese oder jene außenpolitische Frage denken.

Diese unentschuldbaren Praktiken waren in Syrien allgegenwärtig. Ich werde zwei Namen nennen, weil ich denke, dass es wichtig ist, in solchen Fällen Namen zu nennen. Ben Hubbard und Ann Barnard, beide von der New York Times, gehörten zu den schlimmsten Übeltätern. Sie führten die Meute an, als sie unablässig mörderische Dschihadisten als „gemäßigte Rebellen“ bezeichneten – diese inzwischen berühmt-berüchtigte Phrase. Dass Hubbard, Barnard und Co. nur selten einen Fuß in das Land setzten – sofern sie das überhaupt jemals taten – um über den Krieg zu berichten, über den zu berichten sie vorgaben, lag zum großen Teil daran, dass diese gemäßigten Rebellen sie enthauptet hätten, wenn sie direkt aus Syrien berichtet hätten.

Zu diesem Zeitpunkt war klar: Was mit der Telefonkonferenz von Ari Flesicher begann, war nun ein konsolidierter Prozess. Kein Auslandskorrespondent, dessen Schilderung der Ereignisse nicht ziemlich genau der Washingtoner Orthodoxie entsprach, konnte für die Mainstream-Medien berichten. Was geschah, spielte keine Rolle mehr. Ausgewogene Quellenangaben spielten keine Rolle mehr. Genauigkeit spielte keine Rolle mehr. Die Arbeit des Bezeugens auch nicht. Konformität zählte. Diejenigen, die in der unabhängigen Presse prinzipientreue Arbeit leisten, die Arbeit des Bezeugens, werden heute wie damals routinemäßig verunglimpft.

Nebenbei bemerkt, habe ich wieder einmal die Bedeutung unabhängiger Medien in unserer Zeit hervorgehoben. Dies kann nicht oft genug betont werden. Ich bin der Meinung, dass die amerikanischen Medien eine glänzende Zukunft haben, so miserabel ihre derzeitigen Aussichten auch erscheinen mögen. Sie wird nicht leicht oder schnell zu gewinnen sein, aber diese Zukunft liegt bei unabhängigen Publikationen wie dieser.

Wie weit war es von den Büros in Beirut zu Ben Rhodes‘ Büro im Weißen Haus von Obama? Ein Katzensprung, würde ich sagen. Mit Rhodes als Obamas „Kommunikationsstratege“ und Ned Price als seinem stellvertretenden Spindoctor hätten die Korrespondenten, die über Syrien berichteten, genau denselben Job machen können, wenn sie zu den „Compadres“ gehört hätten, von denen Price 2016 sprach – Washingtoner Journalisten, die über ausländische Ereignisse berichteten, nachdem er sie wie Gänse gefüttert hatte. Das Gleiche gilt für die Korrespondenten, die jetzt über die Ukraine-Krise berichten.

Mit einem Unterschied: Es bleibt nur noch, den Anschein zu wahren, dass man als Auslandskorrespondent arbeitet – die heroische Pose. Es scheint jetzt um Nachahmung zu gehen. Ansonsten sind sie, abgesehen von wenigen Ausnahmen, alle nach Hause gekommen – gleichgültig und lethargisch. Man hat den Eindruck, weder inspiriert noch mutig, sondern sich der neuen Routine resigniert ergebend.

Der historische Zusammenbruch des Journalismus

Genauigkeit zählt nicht mehr. Augenzeugenberichte zählen auch nicht mehr. Konformität zählt, schreibt Patrick Lawrence.

Dieser Text wurde zuerst am 06.09.2022 auf www.consortiumnews.com unter der URL <https://consortiumnews.com/2022/09/06/the-historic-collapse-of-journalism/> veröffentlicht. Lizenz: Patrick Lawrence, Consortium News

Symbolbild, gemeinfrei

Ich bin nie über eine Geschichte hinweggekommen, welche die New York Times in ihrem Sonntagsmagazin [1] im Mai 2016 veröffentlichte. Vielleicht erinnern Sie sich an den Anlass. Es handelte sich um ein ausführliches Profil von Ben Rhodes, dem Chefberater der Obama-Regierung für „strategische Kommunikation“. Geschrieben wurde es von einem Reporter namens David Samuels.

Die beiden gaben ein auffälliges Paar ab – passend, würde ich sagen. Rhodes war ein aufstrebender Roman-Autor, der in Brooklyn lebte, als er durch die unwahrscheinlichste aller Wendungen seinen Weg in den inneren Kreis des Weißen Hauses von Obama fand. Samuels, ein Freiberufler, der in der Regel über Prominente aus der Popkultur berichtete, war schon lange zuvor dem leider sehr cleveren Stil verfallen, der bei Autoren üblich ist, welche über Rockstars und andere mehr oder weniger frivole Persönlichkeiten schreiben.

Rhodes‘ Aufgabe war es, „eine größere Umstrukturierung der amerikanischen Erzählung“ vorzunehmen, wie Samuels es ausdrückte. „Rhodes ist ein Geschichtenerzähler, der das Handwerkzeug eines Schriftstellers nutzt, um eine als Politik verpackte Agenda voranzutreiben. Im Klartext: ein professioneller Pressesprecher im Stile von Edward Bernays. Ein Märchenerzähler, der mit manipulierbaren Fakten und Happy Ends handelt. „Als Politik verpackt“: eine nette Bemerkung, welche die Kommerzialisierung unseres öffentlichen Diskurses verdeutlicht.

Rhodes und sein Stellvertreter, Ned Price, waren Social-Media-Akrobaten. Price, ein ehemaliger CIA-Analyst und jetziger Sprecher des Außenministeriums, erzählte ohne Hemmungen, wie sie Korrespondenten des Weißen Hauses, Kolumnisten und andere, die in der Lage sind, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, fütterten, wie ein Gänseleber-Bauer seine Gänse.

Ned Price blogg live aus dem Weißen Haus, August 2014. (Kori Schulman/Obama Archives)

Hier berichtet Price über den Alltag dieses Vorgehens: „Es gibt so etwas wie Kraftmultiplikatoren. Wir haben unsere Compadres. Ich wende mich an ein paar Leute, die ich nicht namentlich nennen möchte … Und ich verleihe ihnen etwas Farbe, und dann stelle ich fest, dass viele dieser Leute in der Dot-Com-Publishing-Branche tätig sind, eine riesige Anhängerschaft haben und diese Botschaft selbst verbreiten.“

Rhodes gab Samuels eine strukturiertere Analyse dieser Vereinbarung: „Früher hatten alle Zeitungen Auslandsbüros. Jetzt nicht mehr. Sie rufen uns an, um uns zu erklären, was in Moskau oder Kairo passiert. Die meisten Zeitungen berichten von Washington aus über das Weltgeschehen. Der durchschnittliche Reporter, mit dem wir sprechen, ist 27 Jahre alt, und seine einzige Erfahrung in der Berichterstattung besteht darin, politische Kampagnen zu begleiten. Das ist eine gewaltige Veränderung. Sie wissen buchstäblich nichts.“

Ich habe in Salon, wo ich damals Kolumnist für auswärtige Angelegenheiten war, ausführlich über den Artikel in der Times geschrieben. Es gab an Samuels‘ Bericht so viel zu enthüllen, dass ich kaum wusste, wo ich anfangen sollte. An Price machte sich deutlich, dass wir die Rolle von ordnungsgemäß funktionierenden Medien und die Natur des öffentlichen Raums überhaupt nicht verstanden hatten.

Rhodes beschrieb ein Pressekorps im Weißen Haus, welches sich aus post-adoleszenten Personen zusammensetzt, die völlig vom Arrangement der Gänsefütterung abhängig sind, insbesondere wenn sie über Fragen der nationalen Sicherheit berichten: „Sie wissen buchstäblich nichts.“ (Anm. d. Red.: lateinisch adolescere = heranwachsen).

Rhodes und Price beschrieben eine qualitative Wende in den Beziehungen der Medien zur Macht. Ich will nicht behaupten, dass diese Beziehungen jemals sehr gut waren, aber irgendwann gab es eine Ohnmacht, eine Entwicklung von schlecht zu schlechter. „Wenn Sie routinemäßige Presseberichte in der Times oder einer der anderen großen Tageszeitungen lesen“, schrieb ich über das Rhodes-Profil, „dann sehen Sie das, was die Schreiber, die wir immer noch Reporter nennen, an den schwarzen Brettern der Regierung aushängen, die wir immer noch Zeitungen nennen.“

Wann ist es dazu gekommen? Und warum? Kam es noch schlimmer? Mit anderen Worten: Wie sind wir hierher gekommen, und wohin gehen wir? Das waren meine Fragen. Es sind immer noch meine Fragen. Die Berichterstattung der in der Ukraine tätigen Mainstream-Korrespondenten veranlasst mich, sie erneut zu stellen. Wie auch immer wir sie vielleicht nennen wollen – sie sind Gänse.

Es war einmal The New Yorker

Meine erste Ahnung, dass sich in der Art und Weise etwas änderte, wie die amerikanische Presse auf die Welt blickte und über das berichtete, was ihre Korrespondenten sahen, war ganz in der Nähe, ein Fall mit kleinem Kaliber – kleinem Kaliber, aber etwas Großes, über das man nachdenken muss, wenn man es erzählt. Ich lebte zu dieser Zeit in Japan, von Ende der 1980er bis Mitte der 1990er Jahre. Neben meiner Arbeit für die International Herald Tribune schrieb ich „Letter from Tokyo“ für The New Yorker.

Damals gab es eine lange und ehrenvolle Tradition von „Letters from“: Janet Flanner aus Paris, Jane Kramer aus ganz Europa, Mollie Panter-Downes aus London. Bob Shaplen, der seine Karriere Asien widmete, war lange Zeit der „Fernost-Korrespondent“ des New Yorker und schrieb Briefe aus mehr oder weniger jeder asiatischen Hauptstadt. Es war Shaplen, der am Ende seiner Karriere und seines Lebens den Staffelstab an mich weitergab.

Was die Auslandsberichterstattung des New Yorker auszeichnete, einschließlich der Briefe, war die Art, wie sie produziert wurde. Diejenigen, die sie schrieben, waren nicht nur dort: Sie waren in der Regel schon lange dort und kannten die verschiedenen Länder gut, ja sogar sehr gut. Sie schrieben nicht von außen nach innen, mit der Nase am Glas, sondern aus dem Inneren der Orte und unter den Menschen, über die sie berichteten. Wenn man ihre Artikel las, bekam man, wie sie zu sagen pflegten, einen Einblick in die Dinge – das Geflüster im Palast, das Gerede auf der Straße. Der Stoff ging viel tiefer als alles, was man in den Tageszeitungen lesen konnte.

Tina Brown, April 2012. (Financial Times/Wikimedia Commons)

Mein New Yorker war der von Bob Gottlieb, der den berühmten William Shawn auf dem Herausgeber-Stuhl abgelöst hatte. Bob wollte der Zeitschrift ein neues Gesicht geben und gleichzeitig ihren besonderen Charakter bewahren. Dann wurde Bob zugunsten von Tina Brown verdrängt, die besessen war von Flash-and-Dash und „Buzz“. Alles musste „Buzz“ haben. David Samuels hätte ein Profil von Tina erstellen können: Diese gehörte zu diesem Typus. Sie hat die Zeitschrift ruiniert. Jetzt ist sie schon lange weg, aber der New Yorker hat sich nie von Tina erholt.

Tinas Redakteure akzeptierten die Briefe aus Tokio, die ich nach ihrem Amtsantritt einreichte, aber keiner wurde je veröffentlicht. Einige Jahre später – in meiner nächsten und letzten Zusammenarbeit mit dem New Yorker – schlug ich ein Profil von Shintaro Ishihara vor, dem Gouverneur der Präfektur Tokio, einem versierten Seemann und feuerspeienden Nationalisten voller anti-amerikanischer Galle. Ich mochte Ishihara gerade wegen seiner Galle, obwohl er nur knapp davor zurückschreckte, einem mit der Pistole vor der Nase herumzufuchteln, wenn man ihn interviewte.

Der New Yorker zeigte kein Interesse an dem vorgeschlagenen Beitrag. Einige Monate später erschien ein Porträt über keinen Geringeren als Shintaro Ishihara, geschrieben von einem aus New York entsandten Reporter. Aus seinem Bericht ging hervor, dass er nur oberflächliche Kenntnisse über sein Thema oder irgendetwas anderes besaß, was mit Japan zu tun hatte.

Meine Erfahrung machte sich bald in der gesamten Auslandsberichterstattung des New Yorker bemerkbar. Der New Yorker setzte nicht mehr auf lange im Ausland tätige Korrespondenten, sondern auf Leute, die für eine Story losgeschickt und dann zurückgebracht wurden. Ich beschreibe eine subtile Wendung, aber sie hatte tiefgreifende Auswirkungen. Ein Magazin, das für seine Berichterstattung über fremde Orte „von innen nach außen“ bekannt war – so meine Formulierung -, entschied sich für eine Reportage, die das amerikanische Empfinden in den Vordergrund stellte. Der Blick von außen nach innen würde mehr als genügen. Ich interpretiere das heute als ein frühes Anzeichen für einen Wandel in der Art und Weise, wie Amerika andere sieht – oder auch nicht.

Aus Washingtons Blickwinkel

1995, als meine letzten Unterlagen für den New Yorker nicht veröffentlicht wurden, übernahm Tom Friedman „Foreign Affairs“, eine Kolumne mit einer langen, ich will nicht sagen heiligen Geschichte bei der New York Times. Friedmans Ankunft mit seinem Getöse, seiner bierbäuchigen Prosa und seinem liberalen Hurra-Patriotismus war ein weiteres Zeichen der Zeit. Dass Big Tom zweimal wöchentlich an dieser Stelle schrieb, machte ganz deutlich, dass sich die Gepflogenheiten der Korrespondenten und Kommentatoren änderten – was, wie ich heute erkennen kann, damals aber noch nicht – einen Wandel im amerikanischen Bewusstsein markierte.

Thomas Friedman in 2005. (Charles Haynes/Wikimedia Commons)

Ich habe die Kolumne Foreign Affairs nie besonders gemocht. Ihr Verhältnis zur Macht erschien mir immer ethisch fragwürdig. Sie begann in den späten 1930er Jahren als „In Europe“ und gehörte fortan zu den heikelsten Aufgaben der Zeitung. C.L. Sulzberger, Spross der Eigentümer und Mitarbeiter der CIA während des Kalten Krieges, verkörperte die patrizische Sicherheit, die die USA in den ersten Nachkriegsjahrzehnten besaßen.

Als sie die Kolumne in den 1980er Jahren übernahm, beschrieb Flora Lewis einen Kontinent, der innerhalb der Grenzen der NATO und der amerikanischen Umarmung unruhig war. Hier und da findet man in den Archiven Kolumnen, die die Grenzen des Geschäftes ausloten. Aber Sie werden nie eine finden, in der die Grenzen sichtbar gemacht werden.

Wenn ich Texte dieser Leute erneut lese, fallen mir dennoch einige Dinge auf. Sie wussten Komplexität und Vielfalt zu schätzen – nicht nur draußen in der wilden Dunkelheit jenseits des westlichen Bündnisses, sondern auch innerhalb desselben. Wie schlecht die Arbeit auch sein mochte – und Cy Sulzbergers Kolumnen sammelten Klischees wie der Bug eines Segelschiffes Seepocken – entsprang sie doch einem langjährigen Leben und Arbeiten im Ausland. Sie zeugen von der Zuversicht, welche die Amerikaner inmitten des amerikanischen Jahrhunderts empfanden. Aber selten, wenn überhaupt, waren sie triumphierend oder selbstgerecht. Sie hatten nichts zu beweisen.

Als er den Platz auf der Meinungsseite von Foreign Affairs erbte, war das Erste was Friedman tat, die Kolumne nach Washington zu verlegen – nicht mehr unter anderen zu leben. Das Zweite, was er tat: Er hörte auf, anderen zuzuhören, abgesehen von ein paar Freunden und Bekannten. In The Lexus and the Olive Tree, seiner abscheulichen Hymne auf die neoliberale Globalisierung unter Führung der USA, bezeichnete er sich selbst als „Tourist mit Haltung“. Tom vereinte beides. Wie er in diesem Buch von 1999 erklärte, waren seine bevorzugten Quellen Anleihehändler und Hedgefonds-Manager.

„Im globalen Dorf von heute wissen die Menschen, dass es eine andere Art zu leben gibt. Sie kennen den amerikanischen Lebensstil, und viele von ihnen wollen ein möglichst großes Stück davon haben – mit allem Drum und Dran. Manche fahren dafür nach Disney World, andere gehen zu Kentucky Fried in Nordmalaysia.“ Das war Big Tom auf dem Stuhl für auswärtige Angelegenheiten. Das ist die Degeneration der amerikanischen Kommentare zur Welt jenseits unserer Küsten – sagen wir mal, in „Echtzeit“.

Ich sollte hinzufügen, dass es die Kolumne über auswärtige Angelegenheiten heute nicht mehr gibt. Die Times hat sie vor Jahren eingestellt. Warum sollte jemand eine Kolumne mit einem solchen Namen überhaupt lesen wollen?

Wenn mein Thema eine allmähliche Vernachlässigung der Berufspraxis amerikanischer Journalisten ist, eine allmähliche Gleichgültigkeit gegenüber dem „Dabeisein“, dann können wir nicht allein darüber nachdenken. Ihre Verfehlungen sind als Symptome einer größeren Gleichgültigkeit gegenüber der Welt zu verstehen, die uns erfasst hat, seit die Deutschen die Berliner Mauer abgebaut haben und die USA in ihre denkwürdigen, schrecklichen Jahrzehnte des Triumphalismus eingetreten sind. Seitdem ist es immer unwichtiger geworden, was andere Menschen denken oder tun oder welche Ziele sie verfolgen. Die einzige Möglichkeit, die Dinge zu sehen, ist die amerikanische Sichtweise.

Die von mir beschriebenen Fälle sind frühe Anzeichen für diesen Trend zur Verschlechterung. Aber wenn sie Symptome sind, sind sie auch Ursachen. Es ist schließlich möglich, beides zu sein. Das ist die Macht der Medien, wenn sie zu perversen Zwecken eingesetzt werden. Viele von uns sind seit den 1990er Jahren zunehmend gleichgültig gegenüber anderen geworden, und das liegt zum großen Teil daran, dass unsere Print- und Rundfunkmedien uns gezeigt haben, wie das geht.

9/11 als Anschlag auf den Journalismus

Die Ereignisse des 11. September 2001 haben die Dinge erneut verändert – in den Praktiken unserer Medien, im Zeitgeist insgesamt. Seit diesen Tragödien haben Ben Rhodes und Ned Price ihre Gänse fünfzehn Jahre lang gefüttert. Sechs Jahre danach wiederum erhalten wir von den Korrespondenten in der Ukraine die schlechteste Berichterstattung über Ereignisse in Übersee, an die ich mich erinnern kann.

Wenige Tage nach den Anschlägen auf das World Trade Center und das Pentagon am 11. September 2001 arrangierte der Pressesprecher von George W. Bush eine Telefonkonferenz mit Amerikas führenden Redakteuren in Washington. Ari Fleischer wollte sich die Mitarbeit von Zeitungen und Rundfunkanstalten sichern, als die Regierung ihren neuen „Krieg gegen den Terror“ definierte und verfolgte. Er forderte die Teilnehmer auf, Berichte zu schwärzen, aus denen hervorginge, wie Amerika diesen Krieg führen würde. Fleischer war besonders darauf bedacht, die Operationen der CIA und des übrigen nationalen Sicherheitsapparats vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Alle an diesem Tag Anwesenden kamen der Bush-Regierung in diesen Fragen bereitwillig entgegen.

Einige Jahre später lieferte Jill Abramson, zum Zeitpunkt des Aufrufs Fleischers Leiterin des Washingtoner Büros der New York Times, uns den wohl einzigen erhaltenen Bericht über diesen Austausch. „Der Zweck des Aufrufs bestand darin, eine Vereinbarung mit der Presse zu treffen – das war nur wenige Tage nach dem 11. September -, dass wir keine Geschichten veröffentlichen, die Details über die Quellen und Methoden unserer Geheimdienstprogramme enthielten“, erklärte Abramson 2014 in einem ausführlichen Vortrag an der Chautauqua Institution, einer Versammlung von wohlmeinenden Selbstverbesserern im westlichen New York. „Es war nicht kompliziert, solche Informationen zurückzuhalten. Und ich glaube nicht, dass die Presse einige Jahre lang, wirklich ziemlich viele Jahre lang, irgendwelche Geschichten veröffentlicht hat, die das Weiße Haus von Bush verärgert haben oder gegen diese Vereinbarung zu verstoßen schienen.“

Ich staune, wenn ich bedenke, was wir heute über „solche Informationen“ wissen. Dazu gehörten Entführungen durch die CIA, welche die Regierung später als „außerordentliche Überstellungen“ bezeichnete, um die Wahrheit darüber zu verschleiern, was sie tat, sowie der Einsatz von „Black Sites“, in denen nicht angeklagte Häftlinge Waterboarding und anderen Formen sadistischer Folter ausgesetzt wurden. „Solche Informationen“, so stellte sich später heraus, umfassten auch die wahllose Überwachung von Amerikanern und Nicht-Amerikanern nach eigenem Gutdünken durch die National Security Agency.

George W. Bush spricht mit Ari Fleischer (links) und Karl Rove an Bord der Air Force One Dienstag, 11. September 2001, während eines Fluges von Offutt Air Force Base in Nebraska zur Andrews Air Force Base. (Eric Draper, mit Genehmigung der George W. Bush Presidential Library)

Ich wundere mich, denn wenn die einflussreichsten Redakteure der Presse entschlossen gewesen wären, Ari Fleischer zu sagen, ab welchem Punkt er es gut sein lassen soll – wie sie es hätten tun sollen und in genau solchen Worten – , diese Dinge vielleicht nicht passiert wären und die amerikanische Regierung und die amerikanischen Medien aus den Ereignissen des 11. Septembers als ehrenhaftere Institutionen hervorgegangen wären.

Wenn ein Pressesekretär des Weißen Hauses es für angemessen hält, eine solche Versammlung einzuberufen und die Anwesenden aufzufordern, sich an der Zensur ihrer eigenen Veröffentlichungen zu beteiligen, ist klar, dass das Verhältnis der Medien zur Macht – in diesem Fall zur politischen und administrativen Macht – bereits kompromittiert war. Die Redakteure, an die sich Fleischer bald darauf wandte, akzeptierten den Begriff „Krieg gegen den Terror“ ohne erkennbares Zögern oder Einwände. Dies war ein weiterer Verstoß gegen die Berufsethik mit weitreichenden Folgen, da ein Kriegszustand unweigerlich die Beziehungen der Medien zur Macht verändert.

Ich betrachte diese übereinstimmenden Reaktionen als einen entscheidenden Moment für den Niedergang der amerikanischen Medien und ihrer Berichterstattung über auswärtige Angelegenheiten in den Jahren nach 2001. Um dies zu verstehen, muss man sich kurz vor Augen führen, was an jenem Spätsommermorgen in Lower Manhattan und in Washington mit Amerika und den Amerikanern insgesamt geschah.

Der 11. September markierte auf unheimliche Weise das abrupte Ende des „amerikanischen Jahrhunderts“ und – nicht zu übersehen – das Bewusstsein, das es bei den Amerikanern hervorrief. Ich habe an dieser Stelle und bei anderen Gelegenheiten bereits auf diesen Punkt hingewiesen. Kurz gesagt, es gab einen psychologischen Zusammenbruch, der weitaus folgenreicher war als der Einsturz der Türme, so traurig die 3.000 Todesopfer auch waren.

Die politischen Eliten Amerikas gingen an diesem Tag in die Defensive. Sie wandten sich von der Welt ab und gleichzeitig gegen sie. Die Bush-Regierung war mit ihrem Gerede vom „Islamofaschismus“ und anderen lächerlichen Begriffen offen fremdenfeindlich. Die meisten Amerikaner wandten sich in die gleiche Richtung. Als Jacques Chirac sich weigerte, Frankreich in Bushs „Koalition der Willigen“ gegen den Irak einzubeziehen, wurden die Franzosen zu „käsefressenden Kapitulationsaffen“, ein Ausdruck, den ich immer für seinen mackerhaften amerikanischen Hurra-Patriotismus gemocht habe. Erinnern Sie sich an „Freedom Fries“?

Sich von der Welt abwendend und gegen sie

Diese Feindseligkeit gegenüber anderen lauerte seit dem 17. Jahrhundert in den Köpfen der Amerikaner und bricht nur allzu oft an die Oberfläche. Im 19. Jahrhundert galten die Iren als ignorant, die Italiener als schmierig und die Chinesen als gelb und gefährlich. Der 11. September stürzte Amerika wieder einmal in diese Kloake. Eine Zeit lang war es völlig in Ordnung, Muslime als „Turbanträger“ zu bezeichnen.

Diese Verlagerung weg von der Welt und gegen sie ist bedauerlich genug, was die nationale Haltung betrifft. Aber sie war besonders verhängnisvoll, weil sie die Berichterstattung über Ereignisse in Übersee in unseren großen Tageszeitungen und Sendern in den Abgrund geführt hat. So wie es derzeit steht, ist diese Berichterstattung der amerikanischen Medien die schlechteste, die ich in meiner recht langen Lebenszeit je erlebt habe, aber in dieser Hinsicht eine Warnung: Ich habe die amerikanische Auslandsberichterstattung mein Leben lang bei zahlreichen Gelegenheiten in der Vergangenheit als die übelste bezeichnet, nur um festzustellen, dass ihre Verschlechterung sich unaufhaltsam vertieft, und das manchmal täglich.

Warum ist das so? Warum entscheide ich mich für den 11. September 2001 als Ausgangspunkt?

Jill Abramson wurde später Chefredakteurin der Times. Obwohl dieses Zwischenspiel endete, als sie nach zweieinhalb Jahren entlassen wurde, war sie eine Journalistin von hohem Format, wenn auch nicht von hohem Kaliber. Sie erläuterte ihrem Chautauqua-Publikum die Gründe, warum sich die amerikanische Presse so feige den verwerflichen Forderungen von Ari Fleischer beugte, wie folgt: „Journalisten sind auch Amerikaner. Ich betrachte mich, wie sicher viele von Ihnen, als Patriotin.“

Diese beiden Sätze verblüffen mich jedes Mal, wenn ich an sie denke. Zum einen sind sie eine fast wörtliche Wiederholung dessen, was zahlreiche Verleger, Redakteure, Kolumnisten, Korrespondenten und Reporter sagten, nachdem Carl Bernstein in der Ausgabe des Rolling Stone vom 20. Oktober 1977 mehr als 400 von ihnen als CIA-Mitarbeiter entlarvt hatte. Joe Alsop, Kolumnist bei der New York Herald Tribune, später bei der Washington Post und ein Kalter Krieger par excellence: „Ich habe Dinge für sie getan, wenn ich sie für richtig hielt. Ich nenne das: meine Pflicht als Bürger zu tun.“

Ändert sich denn nie etwas? Lernen Leute wie Abramson jemals irgendetwas?

Zum anderen scheint es diesen Leuten nicht in den Sinn zu kommen, von Alsops Zeit bis zu Abramsons und unserer, dass ein Redakteur oder Reporter nur dann ein guter Amerikaner sein kann, wenn er oder sie ein guter Redakteur oder Reporter ist. Stattdessen argumentieren sie, dass es in Krisenzeiten irgendwie notwendig sei, dass die Medien ihre Grundprinzipien verraten – als ob diese im Grunde entbehrlich wären.

„Was passiert war, spielte keine Rolle mehr. Ausgewogene Quellenangaben waren nicht mehr von Bedeutung. Die Genauigkeit spielte keine Rolle mehr. Die Arbeit des Bezeugens spielte keine Rolle mehr. Konformität zählte.“

Ein von der Türkei unterstützter Kämpfer der Freien Syrischen Armee lädt ein M2 Browning während der Kämpfe im Norden des Gouvernements Aleppo, November 2016. (Mada Media, Wikimedia Commons)11

Letzter Punkt hier: Der schwerwiegendste Fehler der amerikanischen Medien während des Kalten Krieges, der Vorläufer aller anderen, war ihre bereitwillige Einbindung in die Sache des neuen nationalen Sicherheitsstaates. Das ist es, wovon Alsop sprach. Ich würde sagen, dass dies spätestens 1948 oder 1949 der Fall war: Mit anderen Worten, die Presse und die Rundfunkanstalten stiegen mehr oder weniger sofort auf den neu ausgerufenen Kreuzzug der Truman-Regierung auf.

Und das ist es auch, worüber Jill Abramson 65 Jahre später draußen in der Wildnis von Chautauqua sprach. Und das ist es, was die amerikanischen Medien unmittelbar nach dem 11. September taten: Sie schlossen sich erneut der neuen Sache des nationalen Sicherheitsstaates an.

Zu Abramsons Zeiten hatte Amerika ein globales Imperium konsolidiert, das erst im Entstehen begriffen war, als Joe Alsop und sein Bruder Stewart schrieben. Die Unterscheidung ist wichtig. Lange vor dieser Zeit veröffentlichte Rudolf Rocker, einer der echten Anarchisten, die das späte 19. Jahrhundert hervorgebrachte, Nationalism and Culture. Dieses Buch – heute schwer zu finden, und teuer wenn man es findet – erinnert uns daran: Wenn ein Imperium seine Macht ausbaut und bewahrt, müssen ihm alle kulturellen Institutionen auf die eine oder andere Weise dienen. Keine kann überleben, die das nicht tut. Rocker hat den Begriff „Kultur“ sehr weit gefasst. In seinem Sinne sind die Medien einer Nation kulturelle Institutionen, und die bittere Wahrheit, die er formulierte, trifft zu.

Nach dem 11. September beharrte eine Regierung nach der anderen darauf – anfangs subtil, dann immer weniger subtil – dass es nur eine Art und Weise gibt, die Welt zu verstehen – die amerikanische – und dass es nicht nötig sei, diejenige anderer zu verstehen oder zu konsultieren. Ich bin versucht, die Leser aufzufordern, diesen Absatz zu Ende zu lesen, aber das erscheint mir unhöflich. Also: Diese Art zu denken, oder sich zu weigern, weiter zu denken, ist im Wesentlichen defensiv, die Zuflucht der Ängstlichen und Unsicheren. Und wenn sie nicht die Abwärtsspirale in der Qualität der Auslandsberichterstattung der Mainstream-Medien nach 2001 bestimmt hat, dann ist es trotzdem schon sehr nahe dran.

John Pilger, der australisch-britische Korrespondent und Filmemacher, bemerkte nach dem von den USA kultivierten Putsch in Kiew 2014: „Die Unterdrückung der Wahrheit über die Ukraine ist eine der umfassendsten Nachrichtensperren, an die ich mich erinnern kann.“ Hört, hört, obwohl ich mir vorstellen kann, dass John jetzt, acht Jahre später, an noch „vollständigere“ Nachrichtensperren denken kann.

Diejenigen Leser und Zuschauer, die ihre Informationsquellen auf den Mainstream beschränkten, bekamen eine unmögliche Schwarzweiß-Version der Ereignisse in der Ukraine nach dem Putsch vom Februar 2014 präsentiert – der kein Putsch, sondern eine „demokratische Revolution“ war. Das war genau das, was die politischen Cliquen in Washington wollten.

Die Rolle der USA bei dem Putsch, die Anwesenheit von Neonazis unter den Putschisten, der antidemokratische Charakter des Sturzes eines ordnungsgemäß gewählten Präsidenten, die anschließende Bombardierung der Zivilbevölkerung in den östlichen Provinzen durch das neue Regime – eine acht Jahre dauernde Kampagne -, die massive Diskriminierung russischsprachiger Menschen und kritischer Medien, die Ermordung von Oppositionspolitikern, die Nutzung der Ukraine durch Washington in seinem langjährigen Bestreben, Russland zu unterwandern – all das wurde ausgelassen.

Als die Krise in der Ukraine ausbrach, hatte der Krieg in Syrien bereits mehr als zwei Jahre gedauert. Ich nenne das keinen Bürgerkrieg, weil es keiner war. Was Ende 2011 als legitime Demonstrationen gegen die Regierung in Damaskus begann, wurde spätestens Anfang 2012 von den USA in einen bewaffneten Konflikt verwandelt. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt gab Jake Sullivan, Hillary Clintons damaliger Berater, der Außenministerin ein Memo mit auf den Weg: Gute Nachrichten, wir haben Al-Qaida in Syrien auf unserer Seite.

Stellen Sie sich vor, dort zu sein

Von der kaum verdeckten Putsch-Operation, von der Bewaffnung dschihadistischer Fanatiker gegen die säkulare Assad-Regierung, von den grausamen Morden, Entführungen und Folterungen, die die CIA effektiv finanziert hat: Nein, über die wahre Natur dieses Krieges lesen wir nichts, es sei denn, wir greifen auf die wenigen unabhängigen Journalisten zurück, die prinzipienfest genug sind, um von syrischem Boden zu berichten. Stellen Sie sich das vor: Dort zu sein.

Die Art und Weise, wie die westlichen Printmedien und Sender über die Syrien-Krise berichtet haben, gehört meiner Meinung nach – ich sage es immer wieder – zu den schlimmsten Fällen von Verwahrlosung in meinem Leben. Die westlichen Korrespondenten blieben in Beirut oder Istanbul und erhielten ihre Informationen von Quellen vor Ort in Syrien per Telefon, Skype oder über soziale Medien.

Und wer waren diese Quellen? Oppositionelle oder die syrischen Mitarbeiter westlicher Nichtregierungsorganisationen, im Großen und Ganzen Anti-Assad-Quellen. Aber das spielt keine Rolle: Dieses Material ging als objektiv in die Berichterstattung ein. Der bewundernswerte Patrick Cockburn hat all dies vor Jahren in einem sehr guten Artikel in der London Review of Books dargelegt, damals, als die LRB solche Dinge noch veröffentlichte.

An wen wandten sich diese Korrespondenten, wenn sie ein prägnantes analytisches Zitat benötigten? An amerikanische Wissenschaftler, Think-Tank-Mitglieder und Regierungsbeamte in Washington. Ich möchte hinzufügen, dass sich diese Praxis keineswegs auf die Syrien-Berichterstattung beschränkt. Die amerikanischen Korrespondenten, die aus Beirut oder Peking berichten, denken sich nichts dabei, Amerikaner zu zitieren und Amerika dann vorzulesen, was die Amerikaner über diese oder jene außenpolitische Frage denken.

Diese unentschuldbaren Praktiken waren in Syrien allgegenwärtig. Ich werde zwei Namen nennen, weil ich denke, dass es wichtig ist, in solchen Fällen Namen zu nennen. Ben Hubbard und Ann Barnard, beide von der New York Times, gehörten zu den schlimmsten Übeltätern. Sie führten die Meute an, als sie unablässig mörderische Dschihadisten als „gemäßigte Rebellen“ bezeichneten – diese inzwischen berühmt-berüchtigte Phrase. Dass Hubbard, Barnard und Co. nur selten einen Fuß in das Land setzten – sofern sie das überhaupt jemals taten – um über den Krieg zu berichten, über den zu berichten sie vorgaben, lag zum großen Teil daran, dass diese gemäßigten Rebellen sie enthauptet hätten, wenn sie direkt aus Syrien berichtet hätten.

Zu diesem Zeitpunkt war klar: Was mit der Telefonkonferenz von Ari Flesicher begann, war nun ein konsolidierter Prozess. Kein Auslandskorrespondent, dessen Schilderung der Ereignisse nicht ziemlich genau der Washingtoner Orthodoxie entsprach, konnte für die Mainstream-Medien berichten. Was geschah, spielte keine Rolle mehr. Ausgewogene Quellenangaben spielten keine Rolle mehr. Genauigkeit spielte keine Rolle mehr. Die Arbeit des Bezeugens auch nicht. Konformität zählte. Diejenigen, die in der unabhängigen Presse prinzipientreue Arbeit leisten, die Arbeit des Bezeugens, werden heute wie damals routinemäßig verunglimpft.

Nebenbei bemerkt, habe ich wieder einmal die Bedeutung unabhängiger Medien in unserer Zeit hervorgehoben. Dies kann nicht oft genug betont werden. Ich bin der Meinung, dass die amerikanischen Medien eine glänzende Zukunft haben, so miserabel ihre derzeitigen Aussichten auch erscheinen mögen. Sie wird nicht leicht oder schnell zu gewinnen sein, aber diese Zukunft liegt bei unabhängigen Publikationen wie dieser.

Wie weit war es von den Büros in Beirut zu Ben Rhodes‘ Büro im Weißen Haus von Obama? Ein Katzensprung, würde ich sagen. Mit Rhodes als Obamas „Kommunikationsstratege“ und Ned Price als seinem stellvertretenden Spindoctor hätten die Korrespondenten, die über Syrien berichteten, genau denselben Job machen können, wenn sie zu den „Compadres“ gehört hätten, von denen Price 2016 sprach – Washingtoner Journalisten, die über ausländische Ereignisse berichteten, nachdem er sie wie Gänse gefüttert hatte. Das Gleiche gilt für die Korrespondenten, die jetzt über die Ukraine-Krise berichten.

Mit einem Unterschied: Es bleibt nur noch, den Anschein zu wahren, dass man als Auslandskorrespondent arbeitet – die heroische Pose. Es scheint jetzt um Nachahmung zu gehen. Ansonsten sind sie, abgesehen von wenigen Ausnahmen, alle nach Hause gekommen – gleichgültig und lethargisch. Man hat den Eindruck, weder inspiriert noch mutig, sondern sich der neuen Routine resigniert ergebend.