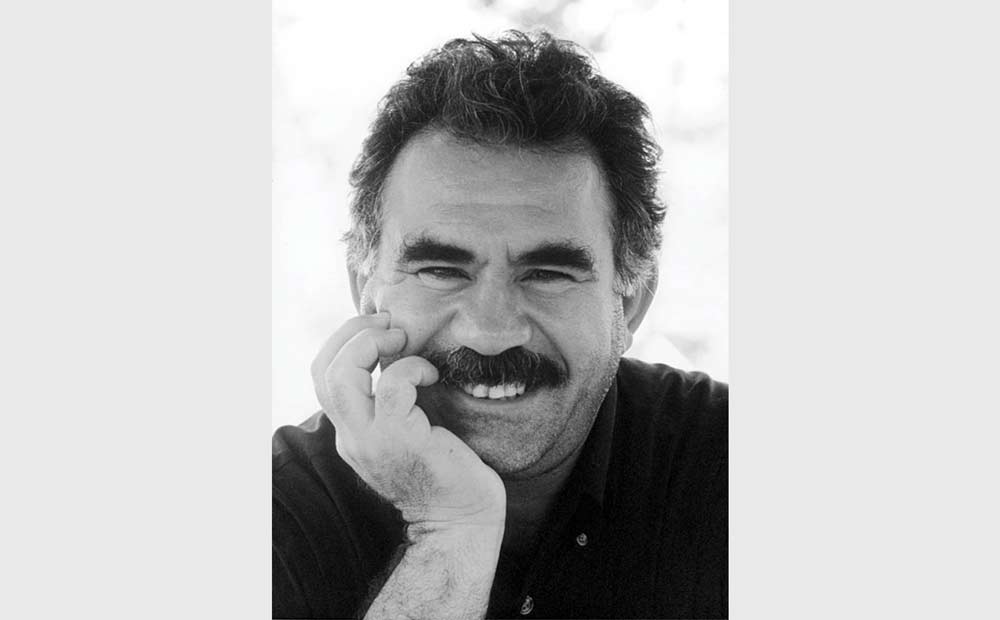

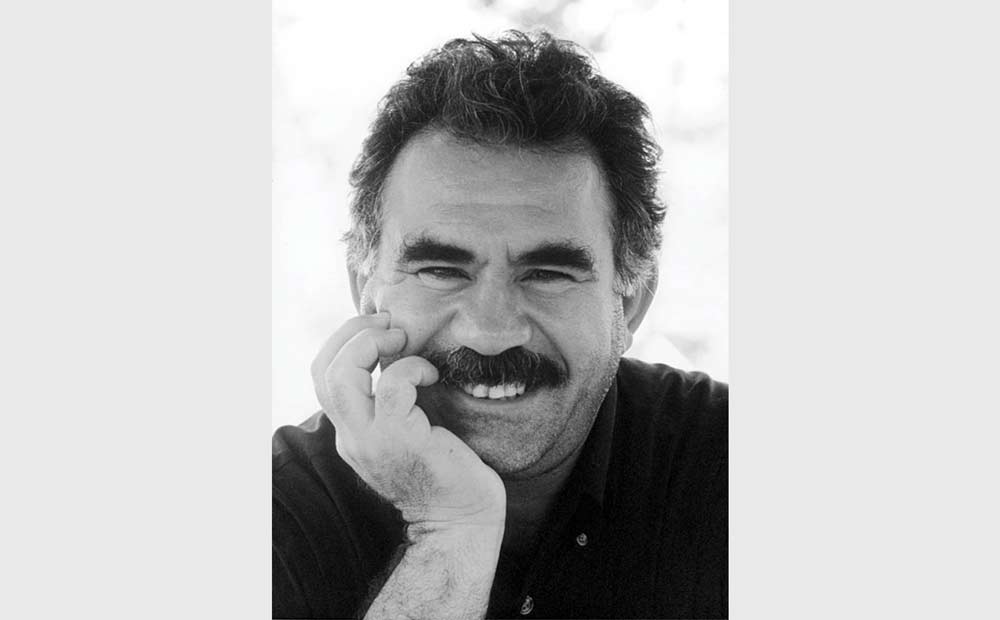

Abdullah Öcalan, founder of the PKK (Foto: Halil Uysal, wiwkimedia.org, CC BY-SA 3.0)

Vordenker Abdullah Öcalan:

Wie der PKK-Chef vom Terroristen zum Gesellschaftstheoretiker wurde

Erstveröffentlichung. Lizenz: Michael Meyen, Free21, CC BY-NC-ND 4.0

Keine Utopie, nirgends: Auf diese Formel lässt sich das Klagelied verdichten, das die Linke seit dem Untergang des sowjetischen Reiches singt. Wie sollen wir, so heißt es im Refrain, die Menschen begeistern, wenn wir nicht erzählen können, was nach der Revolution kommt? Wenn wir nicht einmal wissen, ob wir überhaupt noch Revolution sagen dürfen?

Keine Utopie, nirgends: So ganz stimmt dieses Lied nicht. Auf der türkischen Gefängnisinsel Imrali ist in den letzten beiden Jahrzehnten eine Gesellschaftstheorie gewachsen, die das Zeug hat, zu einer großen Erzählung zu werden – zu einer Geschichte, die aus den Bücherregalen erst in die Köpfe geht und dann die Wirklichkeit verändert. Der Haken: Autor Abdullah Öcalan gilt nach wie vor als Terrorrist. Die PKK, seine politische Basis, ist in Deutschland seit 1993 verboten. Und der Versuch, Öcalans Ideen im Norden Syriens mit Leben zu füllen, wird in Europa durch die Brille der Türkei gesehen, die jede Form der kurdischen Selbstbestimmung als Anfang ihres eigenen Endes begreift und deshalb mit allen Mitteln bekämpft.

Von der „Propaganda der Tat“ zum „internationalen Komplott“

Abdullah Öcalan: Bei jüngeren Leuten löst dieser Name oft gar nicht mehr viel aus. In den deutschen Leitmedien ist es ruhig geworden um die kurdische Freiheitsbewegung. Die Schlacht um Kobanê 2014, okay. Damals ging im Mittleren Osten das Gespenst eines Islamischen Staates um, und die Weltöffentlichkeit hat registriert, dass auch Frauen mit der Waffe in der Hand eine Stadt verteidigt haben, die als Symbol für eine neue Form des Zusammenlebens stand – für eine Gesellschaft, die Abdullah Öcalans Ideen mit Leben füllt. Den Namen Rojava, den die Kurden für die autonomen Gebiete in Syrien nutzen, sucht man allerdings 2021 zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung vergebens.

Dass dort Öcalans Bücher rezensiert werden, scheint auch deshalb geradezu undenkbar, weil viele Redakteure mit einem anderen PKK-Bild aufgewachsen sind. Die Arbeiterpartei Kurdistans, gegründet 1978 in der Illegalität und von Anfang an auf die „Propaganda der Tat“ verpflichtet (lasst es krachen, Genossen), war im Westen Deutschlands spätestens seit Mitte der 1980er Jahre ein Dauer-Aufreger. Der Mord an Olof Palme im Februar 1986, eine Bombe im türkischen Generalkonsulat in Hamburg im Herbst des gleichen Jahres, jeder tote Kurde in Westeuropa: Immer gab es eine „PKK-Spur“. Generalbundesanwalt Kurt Rebmann machte daraus den „Hauptfeind der inneren Sicherheit“ und startete im Januar 1987 ein Ermittlungsverfahren (mit Razzien, Zeitungs-, Veranstaltungs- und Aufenthaltsverboten), das zur Verhaftung von mehr als 20 kurdischen Politikern führte und schließlich ab Herbst 1989 zu einem Schaugericht in Düsseldorf. Kern der Anklage: Die PKK vernichte Abweichler. Nach gut viereinhalb Prozessjahren gab es vier Schuldsprüche, davon zweimal lebenslang.

Noch vor der Urteilsverkündung im März 1994 nutzte die Bundesregierung Angriffe gegen türkische Einrichtungen, um der PKK und etlichen Vereinen, die mit ihr verbunden waren, jede Betätigung zu untersagen. Bundesinnenminister Manfred Kanther begründete das Verbot am 26. November 1993 vor allem mit den „außenpolitischen Belangen der BRD“ und dem „Verhältnis zum türkischen Staat“. Im Klartext: Die Türkei kämpft gegen die PKK, und wir kämpfen mit. Wir sehen die PKK so, wie Ankara sie sieht. Außenminister Klaus Kinkel seinerzeit nicht viel anders als seine Nachfolger heute: Wir brauchen eine „stabile Türkei“. Also müssen wir ihr helfen, das „kurdische Problem“ zu lösen und „terroristische Organisationen wie die PKK“ zu bekämpfen.

Die Verhaftung von Abdullah Öcalan am 15. Februar 1999 bezeichnen viele Kurden immer noch als „internationales Komplott“. Öcalan hatte an diesem Tag eine Odyssee hinter sich, die das übertrifft, was Julian Assange und Edward Snowden später erlebt haben. Bei jeder Station im Hintergrund: die Türkei und ihre Verbündeten. Öcalan musste erst Syrien verlassen, wo er 19 Jahre gelebt hat, dann Moskau, dann Italien. Es folgten wieder Russland, Tadschikistan, Weißrussland, Griechenland und schließlich Kenia, wo ihn der türkische Geheimdienst in Empfang nahm, unterstützt von der CIA. Vor Gericht entschuldigte sich Öcalan bei den Angehörigen der gefallenen Soldaten, mahnte beide Seiten, nicht an einen Sieg im Krieg zu glauben, und erklärte die Forderung nach einem kurdischen Staat für überholt. Darauf wird noch zurückzukommen sein. Bis zu 45.000 Opfer, schätzte die PKK nach anderthalb Jahrzehnten Krieg, davon zwei Drittel eigene Leute und Zivilisten. Öcalan wurde am 29. Juni 1999 zum Tod verurteilt, eine Strafe, die auch auf Druck der EU nicht vollstreckt und 2002 in lebenslange Haft umgewandelt worden ist.

Die Geschichte hinter den Büchern

Auf der Insel Imrali im Marmarameer, wo mehr als zehn Jahre lang überhaupt nur ein einziger Häftling saß, ist Abdullah Öcalan Philosoph und Gesellschaftstheoretiker geworden. Er hat von hier aus mehr als ein Dutzend Bücher veröffentlicht, wobei schon die Schreibgeschichte genügt, um einen Mythos zu begründen. Öcalan darf eigentlich gar nicht publizieren. Seine Bücher: Eingaben in Gerichtsverfahren oder Beschwerden an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, handgeschrieben ohne Zugriff auf Bibliotheken, die Seiten datiert und durchnummeriert. Sicher ist sicher. Der Papierberg geht dann zu den Akten, wird von Anwälten kopiert und kann so zu einem Buch werden. Das klingt einfacher, als es ist. Öcalan zitiert in aller Regel aus dem Kopf. Seine Unterstützer wissen aber immerhin, was er gelesen hat. Sie haben die Liste der Bücher, die ins Gefängnis gegangen sind. Für den Autor heißt das: Er muss denen vertrauen, die aus seinen Texten ein Buch machen. Und für uns Leser gilt: Wo Abdullah Öcalan draufsteht, stecken auch andere Interessen drin. Einem seiner Lektoren gab Öcalan in einem Brief freie Hand, falls er Fehler finden sollte – allerdings unter einer Bedingung: „Wichtig ist, dass Sie meine Gedanken, meine politischen und philosophischen Ideen nicht verwässern“.

Es geht hier um nicht weniger als um einen großen Wurf – um den Versuch, die Geistesgeschichte des Westens aus einer Mittelost-Perspektive fruchtbar zu machen für die Herausforderungen der Gegenwart und dabei auch aus den Fehlern zu lernen, die die sozialistische Bewegung und nicht zuletzt die PKK im 20. Jahrhundert gemacht haben.

Wer einen Krieg verloren hat und allein im Gefängnis sitzt, der kann nicht mehr glauben, dass alles gut und richtig war, was vorher gelaufen ist.

Von der Sowjetunion hat sich Öcalan dabei schon Mitte der 1980er distanziert. Viel zu viel Staat und viel zu patriarchalisch. Heute würde er ergänzen: viel zu wenig Demokratie (nicht zu verwechseln mit Wahlen; dazu gleich mehr), vor allem aber falsche Vorstellungen über den Weg in eine Gesellschaft jenseits von Privatbesitz und Kapitalismus. Die Produktionsbedingungen ändern und gewissermaßen nebenbei einen „neuen Menschen“ schaffen: Abdullah Öcalan war viel zu lange draußen, im Kampf, um Denken und Handeln als zwangsläufiges Produkt von Revolution und Erziehung zu sehen. Er weiß, dass sich Menschen nicht über Nacht ändern und dass es folglich nicht genügt, einfach die Macht zu übernehmen und einen Neuanfang auszurufen. Die alten Strukturen leben in uns weiter. Konsumwünsche, Konkurrenz als Daseinsform, männliche Dominanzvorstellungen. Bei Öcalan geht deshalb beides Hand in Hand: Menschen bauen an einer demokratischen Gesellschaft und entwickeln dabei neue Einstellungen, Werte, Prinzipien. Sonst, so kann man das zusammenfassen, gibt es keinen Sozialismus.

Rätedemokratie und eine Revolution der Frau

Das Schlagwort Sozialismus meint hier, das sollte schon deutlich geworden sein, keine Neuauflage oder gar eine Kopie der staatskapitalistischen Gesellschaften unter der Herrschaft von kommunistischen Avantgarde-Parteien, die 1989 mit der Berliner Mauer am Ende waren.

Öcalans Konzept lässt sich am besten mit den Begriffen „Autonomie“ und „Demokratischer Konföderalismus“ beschreiben. Wenn man so will: das Gegenteil von einem Staat, in dem einige gleicher sind als die anderen. Bei Öcalan soll sich jede und jeder einbringen können – auf Augenhöhe. Kern ist eine Rätesystem in der Tradition der Pariser Kommune oder der Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte, die in Deutschland zum Ende des Ersten Weltkriegs entstanden. Radikale Demokratie. Diejenigen, die es angeht, sprechen miteinander, holen im Zweifel auch Expertise ein und entscheiden dann.

Radikale Demokratie kostet Zeit und verlangt, sich auf die Mitmenschen einzulassen. Vermutlich ist es deshalb kein Zufall, dass Öcalans Konzept in einer Weltregion gewachsen ist, in der noch längst nicht alle Beziehungen zu einer Ware geworden sind (schon gar nicht in der Großfamilie oder in der Nachbarschaft) und in der auch die klimatischen Bedingungen dazu führen, dass sich größere Teile des Alltags in der Öffentlichkeit abspielen als in Mittel- oder Nordeuropa. Bei Öcalan beginnen die Aushandlungsprozesse in der Kommune – im Stadtteil, in einem Viertel, das aus ein paar Straßenzügen besteht, im Dorf. Hier kann das verteilt werden, was man zum Leben braucht (Nahrungsmittel, Treibstoff, Medizin). Hier kann man Schulen, Krankenhäuser, Kooperativen, Polizei, Gerichte und sogar die Selbstverteidigung organisieren – ganz ohne einen allmächtigen Staat und seine Bürokratien und auch ohne Hauptstadt, die oft in jeder Hinsicht weit weg ist von dem, was die Menschen vor Ort umtreibt.

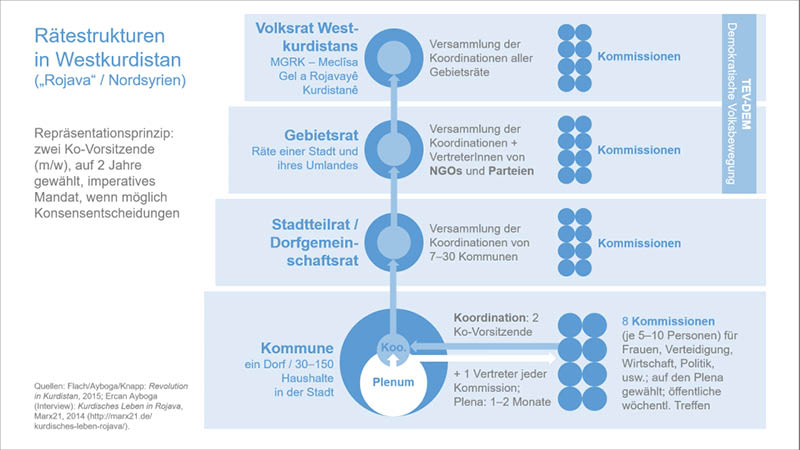

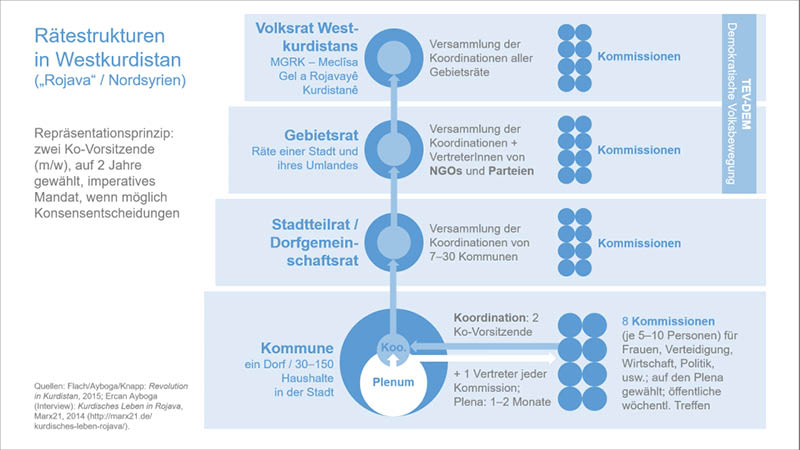

Schematische Darstellung des Rätesystems in Rojava (Grafik: Offbeat, wikimedia.org, CC BY-SA 4.0)

Ich habe 2018/19 mit Kerem Schamberger gut 50 Lesungen zu unserem Buch über „Die Kurden“ veranstaltet. Buchstäblich immer stand jemand auf und sagte: Schön, ja. Aber. Die wollen doch einen eigenen Staat. Folgt man den Büchern von Abdullah Öcalan, dann wollen sie das nicht. Kein Groß-Kurdistan, keine neuen Grenzen.

Den Staat gibt es natürlich auch dann noch, wenn sich im Lokalen Räte etablieren und Delegierte auf die nächsten Ebenen schicken, um größere Fragen klären zu können, bis hin zu einem Volkskongress, der sich zum Beispiel mit der Außenpolitik beschäftigt. Dieser Staat stirbt aber einen schleichenden Tod, wenn die Räte funktionieren.

Dazu gehört erstens, dass möglichst alle Gruppen mitmachen und sich tatsächlich vertreten fühlen, egal ob sie viel oder wenig besitzen oder ob sie zu diesem oder jenem Gott beten. Und zweitens können und sollen die unterschiedlichen Gruppen auch eigene Räte gründen, um das zu klären, was es untereinander zu klären gibt.

Bei Abdullah Öcalan spielt dabei die Frau eine zentrale Rolle. Die Gleichberechtigung ist neben den Räten und einer ökologischen Komponente die wichtigste Stütze des „Demokratischen Konföderalismus“. Kein Rat ohne Doppelspitze. Dazu Frauenquoten, Frauenorganisationen und Frauenräte, eine Frauenwissenschaft (Jineoloji; nicht zu verwechseln mit den Gender Studies), die den männlichen Blick auf die Welt brechen soll, und Fraueneinheiten, die die Revolution nicht nur 2014 in Kobanê verteidigt haben.

Zusammengefasst: eine Gesellschaft, in der Frauen und Männer gleichberechtigt sind, eine Gesellschaft, die sich nicht dem Profit unterordnet und die so auch Umwelt und Ressourcen schont – entwickelt in einer Region, in der man vieles erwartet, nur das nicht.

Emanzipation da, wo nicht wenige Männer Zweit- und Drittfrauen haben und wo weder Tradition noch Religion diese Männer davon abzuhalten scheinen, Weib und Schwester zu schlagen, wenn sie es für nötig halten.

Jenseits des Nationalstaates

Wie jede Utopie braucht auch diese Gesellschaftstheorie zwei Stützpfeiler: eine Abrechnung mit dem Bestehenden und ein Fundament in der Geschichte. Abdullah Öcalan geht in seinen Büchern in die graue Vorzeit zurück, zu den Sumerern, in ein Land vor der Zivilisation, in dem die Gesellschaft um die Frau herum organisiert ist. Die Frau: Das ist das Leben und deshalb das Zentrum. Die Frau erfindet in dieser Geschichte den Ackerbau, die Viehzucht. Bei Öcalan sind die Frauen dann auch die erste Kolonie der Menschheit, unterdrückt von den Priestern, die sich mit den jungen Männern verbünden, um an das heranzukommen, was übrigbleibt (ein Marxist würde vermutlich sagen: an den Mehrwert) und was bis dahin die Frauen hüten.

Wer historisch bewandert ist, wird sofort Fragezeichen sehen. Abdullah Öcalan, seit mehr als zwanzig Jahren in allenfalls sporadischem Kontakt mit seinen Anwälten, kann die Verästelungen der aktuellen Forschung und ihre Debatten nicht im Detail kennen. Darauf kommt es hier auch gar nicht an. Seine Quelle ist die Mythologie und sein Ziel die Verankerung des „Demokratischen Konföderalismus“ in den Zeitläuften. Mythen spiegeln für ihn das, was die Menschen gerade umtreibt. Die Frau verliert in diesen Geschichten immer mehr an Boden, bis Götter und Helden nur noch männlich sind und Alleinherrscher. Historiker mögen nach Akten fragen, nach harten Fakten, aber Öcalan würde das wahrscheinlich nicht stören. Wissenschaft ist bei ihm ohnehin nicht viel mehr als eine Stütze der Macht. Den Fünf-Bänder Zivilisation und Wahrheit kann man auch als Generalangriff auf den Positivismus lesen und das hegemoniale naturwissenschaftliche Weltbild. Die Wirklichkeit nur vermessen zu wollen und an die Kraft von Zahlen, Daten, Fakten zu glauben: Das sei die offizielle Ideologie unserer Zeit, weiter weg von der Wahrheit als die sumerischen Priester und mindestens so mächtig wie die Religion im Mittelalter, weil man die Befunde nicht hinterfragen dürfe. Wer mag, kann das als Kommentar zur Rolle der Wissenschaft in der Coronakrise lesen.

Das gilt auch für die wichtigste Erkenntnis von Abdullah Öcalan: Ist ein Staat erst einmal etabliert, wird er nicht wieder abgeschafft. Kein Auf und Ab, kein Untergang, sondern Kontinuität, gesichert durch Schulpflicht und Ministerien, durch das Heer, durch eine Staatsreligion und letztlich auch ein Sargnagel für die Sozialismusversuche, die einst die Gründung der PKK inspiriert haben. Um das noch einmal zu wiederholen:

Abdullah Öcalan ist kein Nationalist. Seine Schriften zielen auf eine mittelöstliche Identität – auf einen Kulturraum mit Traditionen, die anders funktionieren als die parlamentarischen Demokratien des Westens. Öcalan wirbt für ein offenes Projekt, an dem sich jeder beteiligen kann, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und unabhängig von religiösen Bekenntnissen.

Staat und Demokratie passen in diesem Projekt schon aus konzeptionellen Gründen nicht zusammen. Der Staat ist für Öcalan „die grundlegende Organisation der Oberschicht“ – geschaffen, um Eigentum zu schützen, der Gesellschaft das zu nehmen, was sie über den eigenen Bedarf hinaus produziert, und alles abzuwehren, was der Begriff Demokratie bei ihm verspricht. Gleichberechtigung, Freiheit, Mitbestimmung. Zitat aus Öcalans Monumentalwerk mit dem programmatischen Titel Jenseits von Staat, Macht und Gewalt:

„Kurz gesagt nennen wir es nichtstaatliche Demokratie“.

Die kurdische Freiheitsbewegung organisiert deshalb zum Beispiel auch eigene Schulen, eigene Universitäten und eigene Akademien – Bildungseinrichtungen, die an der Wurzel ansetzen und mit dem Geld des Staates nicht auch noch seine Ideologie übernehmen und reproduzieren. Auch ein Marsch durch die Institutionen kommt hier nicht in Frage: Der Staat an sich ist das Übel, völlig unabhängig davon, wer genau dort im Moment das Sagen hat.

Die „demokratische Moderne“, die Abdullah Öcalan der Ehe von Kapitalismus und Nationalstaat gegenüberstellt, soll dabei selbstredend alle Bereiche der Gesellschaft erfassen – auch die Wirtschaft (über Kooperativen, in denen die Menschen nicht mehr ausgebeutet werden, sondern selbst über ihre Arbeit bestimmen) oder das Justizsystem. Öcalan setzt hier auf Moral (verstanden als die Regeln, Sitten und Bräuche, die aus der Gesellschaft selbst erwachsen) als Gegenstück zum Recht, das bei ihm untrennbar mit Staat und Klasseninteressen verbunden ist, sowie auf Verfahren, die gegenseitiges Verständnis fördern und damit inneren Frieden.

Vielleicht nicht unwichtig: Wenn man die Bücher verlässt und in den Norden Syriens geht, dann sieht man, dass diese Utopie neben der Kraft einer großen Erzählung vor allem Menschen braucht, die Abdullah Öcalans Ideen Wirklichkeit werden lassen wollen. Hier hilft die Tradition der PKK. Die Zahl der Kader, die in den Bergen Kurdistans erlebt und verinnerlicht haben, was der „Demokratische Konföderalismus“ ist, geht mittlerweile in die Zehntausende. Auch Peter Schaber, ein österreichischer Aktivist und Journalist, war eine Weile dort. Seine Einführung in die politische Philosophie Abdullah Öcalans, 2020 erschienen bei Unrast in Münster, ist deshalb mehr als eine Bücherschau. Schabers Haupttitel weist denn auch in Richtung Utopie: Die Überwindung der kapitalistischen Moderne.

Vordenker Abdullah Öcalan:

Wie der PKK-Chef vom Terroristen zum Gesellschaftstheoretiker wurde

Erstveröffentlichung. Lizenz: Michael Meyen, Free21, CC BY-NC-ND 4.0

Abdullah Öcalan, founder of the PKK (Foto: Halil Uysal, wiwkimedia.org, CC BY-SA 3.0)

Keine Utopie, nirgends: Auf diese Formel lässt sich das Klagelied verdichten, das die Linke seit dem Untergang des sowjetischen Reiches singt. Wie sollen wir, so heißt es im Refrain, die Menschen begeistern, wenn wir nicht erzählen können, was nach der Revolution kommt? Wenn wir nicht einmal wissen, ob wir überhaupt noch Revolution sagen dürfen?

Keine Utopie, nirgends: So ganz stimmt dieses Lied nicht. Auf der türkischen Gefängnisinsel Imrali ist in den letzten beiden Jahrzehnten eine Gesellschaftstheorie gewachsen, die das Zeug hat, zu einer großen Erzählung zu werden – zu einer Geschichte, die aus den Bücherregalen erst in die Köpfe geht und dann die Wirklichkeit verändert. Der Haken: Autor Abdullah Öcalan gilt nach wie vor als Terrorrist. Die PKK, seine politische Basis, ist in Deutschland seit 1993 verboten. Und der Versuch, Öcalans Ideen im Norden Syriens mit Leben zu füllen, wird in Europa durch die Brille der Türkei gesehen, die jede Form der kurdischen Selbstbestimmung als Anfang ihres eigenen Endes begreift und deshalb mit allen Mitteln bekämpft.

Von der „Propaganda der Tat“ zum „internationalen Komplott“

Abdullah Öcalan: Bei jüngeren Leuten löst dieser Name oft gar nicht mehr viel aus. In den deutschen Leitmedien ist es ruhig geworden um die kurdische Freiheitsbewegung. Die Schlacht um Kobanê 2014, okay. Damals ging im Mittleren Osten das Gespenst eines Islamischen Staates um, und die Weltöffentlichkeit hat registriert, dass auch Frauen mit der Waffe in der Hand eine Stadt verteidigt haben, die als Symbol für eine neue Form des Zusammenlebens stand – für eine Gesellschaft, die Abdullah Öcalans Ideen mit Leben füllt. Den Namen Rojava, den die Kurden für die autonomen Gebiete in Syrien nutzen, sucht man allerdings 2021 zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung vergebens.

Dass dort Öcalans Bücher rezensiert werden, scheint auch deshalb geradezu undenkbar, weil viele Redakteure mit einem anderen PKK-Bild aufgewachsen sind. Die Arbeiterpartei Kurdistans, gegründet 1978 in der Illegalität und von Anfang an auf die „Propaganda der Tat“ verpflichtet (lasst es krachen, Genossen), war im Westen Deutschlands spätestens seit Mitte der 1980er Jahre ein Dauer-Aufreger. Der Mord an Olof Palme im Februar 1986, eine Bombe im türkischen Generalkonsulat in Hamburg im Herbst des gleichen Jahres, jeder tote Kurde in Westeuropa: Immer gab es eine „PKK-Spur“. Generalbundesanwalt Kurt Rebmann machte daraus den „Hauptfeind der inneren Sicherheit“ und startete im Januar 1987 ein Ermittlungsverfahren (mit Razzien, Zeitungs-, Veranstaltungs- und Aufenthaltsverboten), das zur Verhaftung von mehr als 20 kurdischen Politikern führte und schließlich ab Herbst 1989 zu einem Schaugericht in Düsseldorf. Kern der Anklage: Die PKK vernichte Abweichler. Nach gut viereinhalb Prozessjahren gab es vier Schuldsprüche, davon zweimal lebenslang.

Noch vor der Urteilsverkündung im März 1994 nutzte die Bundesregierung Angriffe gegen türkische Einrichtungen, um der PKK und etlichen Vereinen, die mit ihr verbunden waren, jede Betätigung zu untersagen. Bundesinnenminister Manfred Kanther begründete das Verbot am 26. November 1993 vor allem mit den „außenpolitischen Belangen der BRD“ und dem „Verhältnis zum türkischen Staat“. Im Klartext: Die Türkei kämpft gegen die PKK, und wir kämpfen mit. Wir sehen die PKK so, wie Ankara sie sieht. Außenminister Klaus Kinkel seinerzeit nicht viel anders als seine Nachfolger heute: Wir brauchen eine „stabile Türkei“. Also müssen wir ihr helfen, das „kurdische Problem“ zu lösen und „terroristische Organisationen wie die PKK“ zu bekämpfen.

Die Verhaftung von Abdullah Öcalan am 15. Februar 1999 bezeichnen viele Kurden immer noch als „internationales Komplott“. Öcalan hatte an diesem Tag eine Odyssee hinter sich, die das übertrifft, was Julian Assange und Edward Snowden später erlebt haben. Bei jeder Station im Hintergrund: die Türkei und ihre Verbündeten. Öcalan musste erst Syrien verlassen, wo er 19 Jahre gelebt hat, dann Moskau, dann Italien. Es folgten wieder Russland, Tadschikistan, Weißrussland, Griechenland und schließlich Kenia, wo ihn der türkische Geheimdienst in Empfang nahm, unterstützt von der CIA. Vor Gericht entschuldigte sich Öcalan bei den Angehörigen der gefallenen Soldaten, mahnte beide Seiten, nicht an einen Sieg im Krieg zu glauben, und erklärte die Forderung nach einem kurdischen Staat für überholt. Darauf wird noch zurückzukommen sein. Bis zu 45.000 Opfer, schätzte die PKK nach anderthalb Jahrzehnten Krieg, davon zwei Drittel eigene Leute und Zivilisten. Öcalan wurde am 29. Juni 1999 zum Tod verurteilt, eine Strafe, die auch auf Druck der EU nicht vollstreckt und 2002 in lebenslange Haft umgewandelt worden ist.

Die Geschichte hinter den Büchern

Auf der Insel Imrali im Marmarameer, wo mehr als zehn Jahre lang überhaupt nur ein einziger Häftling saß, ist Abdullah Öcalan Philosoph und Gesellschaftstheoretiker geworden. Er hat von hier aus mehr als ein Dutzend Bücher veröffentlicht, wobei schon die Schreibgeschichte genügt, um einen Mythos zu begründen. Öcalan darf eigentlich gar nicht publizieren. Seine Bücher: Eingaben in Gerichtsverfahren oder Beschwerden an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, handgeschrieben ohne Zugriff auf Bibliotheken, die Seiten datiert und durchnummeriert. Sicher ist sicher. Der Papierberg geht dann zu den Akten, wird von Anwälten kopiert und kann so zu einem Buch werden. Das klingt einfacher, als es ist. Öcalan zitiert in aller Regel aus dem Kopf. Seine Unterstützer wissen aber immerhin, was er gelesen hat. Sie haben die Liste der Bücher, die ins Gefängnis gegangen sind. Für den Autor heißt das: Er muss denen vertrauen, die aus seinen Texten ein Buch machen. Und für uns Leser gilt: Wo Abdullah Öcalan draufsteht, stecken auch andere Interessen drin. Einem seiner Lektoren gab Öcalan in einem Brief freie Hand, falls er Fehler finden sollte – allerdings unter einer Bedingung: „Wichtig ist, dass Sie meine Gedanken, meine politischen und philosophischen Ideen nicht verwässern“.

Es geht hier um nicht weniger als um einen großen Wurf – um den Versuch, die Geistesgeschichte des Westens aus einer Mittelost-Perspektive fruchtbar zu machen für die Herausforderungen der Gegenwart und dabei auch aus den Fehlern zu lernen, die die sozialistische Bewegung und nicht zuletzt die PKK im 20. Jahrhundert gemacht haben.

Wer einen Krieg verloren hat und allein im Gefängnis sitzt, der kann nicht mehr glauben, dass alles gut und richtig war, was vorher gelaufen ist.

Von der Sowjetunion hat sich Öcalan dabei schon Mitte der 1980er distanziert. Viel zu viel Staat und viel zu patriarchalisch. Heute würde er ergänzen: viel zu wenig Demokratie (nicht zu verwechseln mit Wahlen; dazu gleich mehr), vor allem aber falsche Vorstellungen über den Weg in eine Gesellschaft jenseits von Privatbesitz und Kapitalismus. Die Produktionsbedingungen ändern und gewissermaßen nebenbei einen „neuen Menschen“ schaffen: Abdullah Öcalan war viel zu lange draußen, im Kampf, um Denken und Handeln als zwangsläufiges Produkt von Revolution und Erziehung zu sehen. Er weiß, dass sich Menschen nicht über Nacht ändern und dass es folglich nicht genügt, einfach die Macht zu übernehmen und einen Neuanfang auszurufen. Die alten Strukturen leben in uns weiter. Konsumwünsche, Konkurrenz als Daseinsform, männliche Dominanzvorstellungen. Bei Öcalan geht deshalb beides Hand in Hand: Menschen bauen an einer demokratischen Gesellschaft und entwickeln dabei neue Einstellungen, Werte, Prinzipien. Sonst, so kann man das zusammenfassen, gibt es keinen Sozialismus.

Rätedemokratie und eine Revolution der Frau

Das Schlagwort Sozialismus meint hier, das sollte schon deutlich geworden sein, keine Neuauflage oder gar eine Kopie der staatskapitalistischen Gesellschaften unter der Herrschaft von kommunistischen Avantgarde-Parteien, die 1989 mit der Berliner Mauer am Ende waren.

Öcalans Konzept lässt sich am besten mit den Begriffen „Autonomie“ und „Demokratischer Konföderalismus“ beschreiben. Wenn man so will: das Gegenteil von einem Staat, in dem einige gleicher sind als die anderen. Bei Öcalan soll sich jede und jeder einbringen können – auf Augenhöhe. Kern ist eine Rätesystem in der Tradition der Pariser Kommune oder der Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte, die in Deutschland zum Ende des Ersten Weltkriegs entstanden. Radikale Demokratie. Diejenigen, die es angeht, sprechen miteinander, holen im Zweifel auch Expertise ein und entscheiden dann.

Radikale Demokratie kostet Zeit und verlangt, sich auf die Mitmenschen einzulassen. Vermutlich ist es deshalb kein Zufall, dass Öcalans Konzept in einer Weltregion gewachsen ist, in der noch längst nicht alle Beziehungen zu einer Ware geworden sind (schon gar nicht in der Großfamilie oder in der Nachbarschaft) und in der auch die klimatischen Bedingungen dazu führen, dass sich größere Teile des Alltags in der Öffentlichkeit abspielen als in Mittel- oder Nordeuropa. Bei Öcalan beginnen die Aushandlungsprozesse in der Kommune – im Stadtteil, in einem Viertel, das aus ein paar Straßenzügen besteht, im Dorf. Hier kann das verteilt werden, was man zum Leben braucht (Nahrungsmittel, Treibstoff, Medizin). Hier kann man Schulen, Krankenhäuser, Kooperativen, Polizei, Gerichte und sogar die Selbstverteidigung organisieren – ganz ohne einen allmächtigen Staat und seine Bürokratien und auch ohne Hauptstadt, die oft in jeder Hinsicht weit weg ist von dem, was die Menschen vor Ort umtreibt.

Schematische Darstellung des Rätesystems in Rojava (Grafik: Offbeat, wikimedia.org, CC BY-SA 4.0)

Ich habe 2018/19 mit Kerem Schamberger gut 50 Lesungen zu unserem Buch über „Die Kurden“ veranstaltet. Buchstäblich immer stand jemand auf und sagte: Schön, ja. Aber. Die wollen doch einen eigenen Staat. Folgt man den Büchern von Abdullah Öcalan, dann wollen sie das nicht. Kein Groß-Kurdistan, keine neuen Grenzen.

Den Staat gibt es natürlich auch dann noch, wenn sich im Lokalen Räte etablieren und Delegierte auf die nächsten Ebenen schicken, um größere Fragen klären zu können, bis hin zu einem Volkskongress, der sich zum Beispiel mit der Außenpolitik beschäftigt. Dieser Staat stirbt aber einen schleichenden Tod, wenn die Räte funktionieren.

Dazu gehört erstens, dass möglichst alle Gruppen mitmachen und sich tatsächlich vertreten fühlen, egal ob sie viel oder wenig besitzen oder ob sie zu diesem oder jenem Gott beten. Und zweitens können und sollen die unterschiedlichen Gruppen auch eigene Räte gründen, um das zu klären, was es untereinander zu klären gibt.

Bei Abdullah Öcalan spielt dabei die Frau eine zentrale Rolle. Die Gleichberechtigung ist neben den Räten und einer ökologischen Komponente die wichtigste Stütze des „Demokratischen Konföderalismus“. Kein Rat ohne Doppelspitze. Dazu Frauenquoten, Frauenorganisationen und Frauenräte, eine Frauenwissenschaft (Jineoloji; nicht zu verwechseln mit den Gender Studies), die den männlichen Blick auf die Welt brechen soll, und Fraueneinheiten, die die Revolution nicht nur 2014 in Kobanê verteidigt haben.

Zusammengefasst: eine Gesellschaft, in der Frauen und Männer gleichberechtigt sind, eine Gesellschaft, die sich nicht dem Profit unterordnet und die so auch Umwelt und Ressourcen schont – entwickelt in einer Region, in der man vieles erwartet, nur das nicht.

Emanzipation da, wo nicht wenige Männer Zweit- und Drittfrauen haben und wo weder Tradition noch Religion diese Männer davon abzuhalten scheinen, Weib und Schwester zu schlagen, wenn sie es für nötig halten.

Jenseits des Nationalstaates

Wie jede Utopie braucht auch diese Gesellschaftstheorie zwei Stützpfeiler: eine Abrechnung mit dem Bestehenden und ein Fundament in der Geschichte. Abdullah Öcalan geht in seinen Büchern in die graue Vorzeit zurück, zu den Sumerern, in ein Land vor der Zivilisation, in dem die Gesellschaft um die Frau herum organisiert ist. Die Frau: Das ist das Leben und deshalb das Zentrum. Die Frau erfindet in dieser Geschichte den Ackerbau, die Viehzucht. Bei Öcalan sind die Frauen dann auch die erste Kolonie der Menschheit, unterdrückt von den Priestern, die sich mit den jungen Männern verbünden, um an das heranzukommen, was übrigbleibt (ein Marxist würde vermutlich sagen: an den Mehrwert) und was bis dahin die Frauen hüten.

Wer historisch bewandert ist, wird sofort Fragezeichen sehen. Abdullah Öcalan, seit mehr als zwanzig Jahren in allenfalls sporadischem Kontakt mit seinen Anwälten, kann die Verästelungen der aktuellen Forschung und ihre Debatten nicht im Detail kennen. Darauf kommt es hier auch gar nicht an. Seine Quelle ist die Mythologie und sein Ziel die Verankerung des „Demokratischen Konföderalismus“ in den Zeitläuften. Mythen spiegeln für ihn das, was die Menschen gerade umtreibt. Die Frau verliert in diesen Geschichten immer mehr an Boden, bis Götter und Helden nur noch männlich sind und Alleinherrscher. Historiker mögen nach Akten fragen, nach harten Fakten, aber Öcalan würde das wahrscheinlich nicht stören. Wissenschaft ist bei ihm ohnehin nicht viel mehr als eine Stütze der Macht. Den Fünf-Bänder Zivilisation und Wahrheit kann man auch als Generalangriff auf den Positivismus lesen und das hegemoniale naturwissenschaftliche Weltbild. Die Wirklichkeit nur vermessen zu wollen und an die Kraft von Zahlen, Daten, Fakten zu glauben: Das sei die offizielle Ideologie unserer Zeit, weiter weg von der Wahrheit als die sumerischen Priester und mindestens so mächtig wie die Religion im Mittelalter, weil man die Befunde nicht hinterfragen dürfe. Wer mag, kann das als Kommentar zur Rolle der Wissenschaft in der Coronakrise lesen.

Das gilt auch für die wichtigste Erkenntnis von Abdullah Öcalan: Ist ein Staat erst einmal etabliert, wird er nicht wieder abgeschafft. Kein Auf und Ab, kein Untergang, sondern Kontinuität, gesichert durch Schulpflicht und Ministerien, durch das Heer, durch eine Staatsreligion und letztlich auch ein Sargnagel für die Sozialismusversuche, die einst die Gründung der PKK inspiriert haben. Um das noch einmal zu wiederholen:

Abdullah Öcalan ist kein Nationalist. Seine Schriften zielen auf eine mittelöstliche Identität – auf einen Kulturraum mit Traditionen, die anders funktionieren als die parlamentarischen Demokratien des Westens. Öcalan wirbt für ein offenes Projekt, an dem sich jeder beteiligen kann, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und unabhängig von religiösen Bekenntnissen.

Staat und Demokratie passen in diesem Projekt schon aus konzeptionellen Gründen nicht zusammen. Der Staat ist für Öcalan „die grundlegende Organisation der Oberschicht“ – geschaffen, um Eigentum zu schützen, der Gesellschaft das zu nehmen, was sie über den eigenen Bedarf hinaus produziert, und alles abzuwehren, was der Begriff Demokratie bei ihm verspricht. Gleichberechtigung, Freiheit, Mitbestimmung. Zitat aus Öcalans Monumentalwerk mit dem programmatischen Titel Jenseits von Staat, Macht und Gewalt:

„Kurz gesagt nennen wir es nichtstaatliche Demokratie“.

Die kurdische Freiheitsbewegung organisiert deshalb zum Beispiel auch eigene Schulen, eigene Universitäten und eigene Akademien – Bildungseinrichtungen, die an der Wurzel ansetzen und mit dem Geld des Staates nicht auch noch seine Ideologie übernehmen und reproduzieren. Auch ein Marsch durch die Institutionen kommt hier nicht in Frage: Der Staat an sich ist das Übel, völlig unabhängig davon, wer genau dort im Moment das Sagen hat.

Die „demokratische Moderne“, die Abdullah Öcalan der Ehe von Kapitalismus und Nationalstaat gegenüberstellt, soll dabei selbstredend alle Bereiche der Gesellschaft erfassen – auch die Wirtschaft (über Kooperativen, in denen die Menschen nicht mehr ausgebeutet werden, sondern selbst über ihre Arbeit bestimmen) oder das Justizsystem. Öcalan setzt hier auf Moral (verstanden als die Regeln, Sitten und Bräuche, die aus der Gesellschaft selbst erwachsen) als Gegenstück zum Recht, das bei ihm untrennbar mit Staat und Klasseninteressen verbunden ist, sowie auf Verfahren, die gegenseitiges Verständnis fördern und damit inneren Frieden.

Vielleicht nicht unwichtig: Wenn man die Bücher verlässt und in den Norden Syriens geht, dann sieht man, dass diese Utopie neben der Kraft einer großen Erzählung vor allem Menschen braucht, die Abdullah Öcalans Ideen Wirklichkeit werden lassen wollen. Hier hilft die Tradition der PKK. Die Zahl der Kader, die in den Bergen Kurdistans erlebt und verinnerlicht haben, was der „Demokratische Konföderalismus“ ist, geht mittlerweile in die Zehntausende. Auch Peter Schaber, ein österreichischer Aktivist und Journalist, war eine Weile dort. Seine Einführung in die politische Philosophie Abdullah Öcalans, 2020 erschienen bei Unrast in Münster, ist deshalb mehr als eine Bücherschau. Schabers Haupttitel weist denn auch in Richtung Utopie: Die Überwindung der kapitalistischen Moderne.