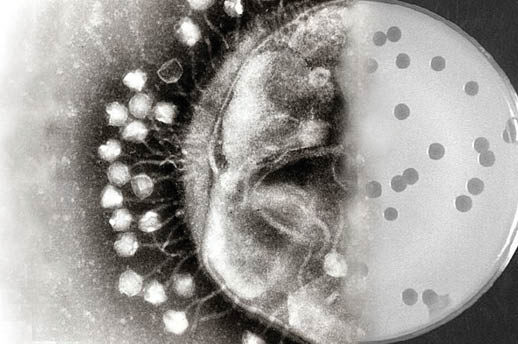

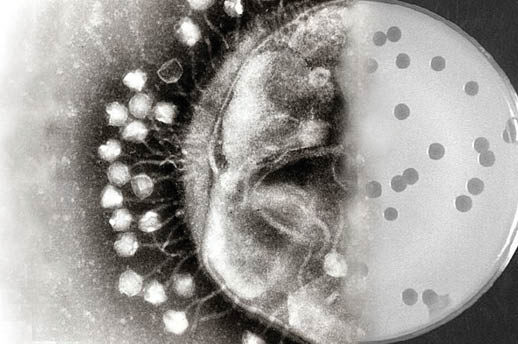

Bakteriophagen bei der Arbeit. Solche Viren bieten bereits jetzt – und in Zukunft noch mehr – Behandlungsmöglichkeiten gegen bakterielle Infektionen, die durch chemische Moleküle unheilbar geworden sind. (Bild: Emily Brown / commons.wikimedia.org / CC BY-SA 3.0)

Die Politik der Amphibiose*:

Krieg oder Koexistenz? Unser Leben mit den Viren

„Wir befinden uns im Krieg.“ Dies war Emmanuel Macrons Refrain, als er vor der französischen Nation über die Covid-19-Pandemie sprach. Er ist bestimmt nicht der erste, der die Beziehungen zwischen Mensch und pathogenen Mikroben auf diese Weise darstellt. In der Tat ist die Geschichte der Immunologie und Epidemiologie vom Vokabular des Krieges durchsetzt. Aber die präsidiale Rhetorik offenbart eine gewisse Kommunikationsstrategie, die auf der nationalen Einheit basiert, ein abgedroschenes, aber dennoch wirksames Argument, das perfekt mit einer neoliberalen Ideologie übereinstimmt, in der das Leben der Gesellschaft ein ständiger Kampf ist.

Dieser Text wurde zuerst am 31.03.2020 auf www.lemediatv.fr unter der URL <https://www.lemediatv.fr/articles/points-de-vue/politiques-de-lamphibiose-la-guerre-contre-les-virus-naura-pas-lieu-ACcrS8oIQsOuLQmmvfx2aQ> veröffentlicht. Lizenz: © Charlotte Brives, lemediatv.fr

Info: *Amphibiose Der Begriff wurde in den 1960er Jahren von dem Mikrobiologen Theodor Rosebury entwickelt, um den veränderlichen und dynamischen Charakter der Beziehungen zu veranschaulichen, die je nach Ort und Zeit von verschiedenen biologischen Einheiten unterhalten werden.

Wer führt Krieg und gegen wen?

Damit es einen Krieg gibt, muss es einen Feind geben. Aber während Viren enge Beziehungen zu Menschen unterhalten und unter bestimmten Umständen auch deren Leben in Gefahr bringen können, verpflichtet eine Definition ihrer Absichten nur diejenigen, die behaupten, eine Definition geben zu können. Es ist wichtig, dass die Perspektive dieser Menschen niemals auf ein universelles „Wir“ erweitert wird, was ihnen die Erlaubnis geben würde, im Namen anderer zu sprechen, seien es ganze Länder oder die gesamte Menschheit. Die Schwierigkeiten, mit denen wir heute konfrontiert sind, werden durch eine Ungenauigkeit verstärkt, die nicht nur die weltweite Besorgnis über die Viren selbst betrifft, sondern auch über die Folgen, die ein plötzlicher Ausbruch eines pathogenen Virus in der menschlichen Gesellschaft nach sich zieht. Es ist unmöglich, diese (Kriegs-)Erzählung zu übernehmen, wenn man zum Beispiel weiß, was bestimmte Viren wie Bakteriophagen (wörtlich: Bakterienfresser) dem Menschen bieten können.

Bakterien und Bakteriophagen

Da Bakterien immer resistenter gegen Antibiotika werden, bieten solche Viren bereits jetzt – und in Zukunft noch mehr – Behandlungen gegen bakterielle Infektionen, die durch derzeit verfügbare chemische Moleküle unheilbar geworden sind. Bakteriophagen sind Viren, die Patienten, die unter manchmal unerträglichen Schmerzen leiden, Linderung verschaffen können. Sie haben auch massiv zur Grundlagenforschung beigetragen, zu unserem Verständnis der DNA und wie sehr Wissenschaftler sie manipulieren können. Dennoch schenken wir diesen Erkenntnissen nicht genügend Beachtung. Viren unterscheiden sich alle sehr stark voneinander. Jede Epidemie ist anders und nimmt je nach geographischem, ökologischem und soziopolitischem Kontext unterschiedliche Formen an. Diese Entitäten, die sehr unterschiedlich sind, die wir aber in einer Kategorie namens „Viren“ zusammengefasst haben, haben die größte Population aller Entitäten in der lebenden Welt. Ihre unermessliche Zahl sprengt die Grenzen unserer Vorstellungskraft. Sie sind kein Feind, gegen den wir „Krieg“ führen sollten.

In Koexistenz mit Viren und Mikroben

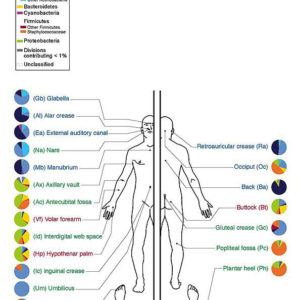

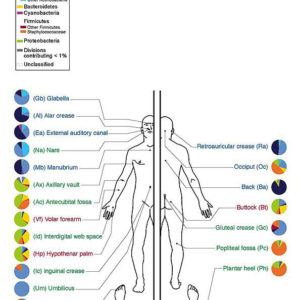

Der Mensch lebt biologisch und sozial mit Viren und anderen Mikroben. Dies ist unumkehrbar und geschieht in einem breiten Spektrum möglicher Beziehungen, von denen die Pathogenität nur eine unter vielen anderen ist. Das menschliche Leben wird, genau wie das pflanzliche und tierische Leben, durch die Mikroben bedingt, die den Körper bevölkern. Diese Interdependenzen bestehen überall.

Das menschliche Leben wird, genau wie das pflanzliche und tierische Leben, durch die Mikroben bedingt, die den Körper bevölkern. Hier die Mikroorganismen auf der Haut des Menschen. (Bild: Darryl Leja, NHGRI / commons.wikimedia.org / CC0)

Wir können über sie mit der Idee der „Amphibiose“ nachdenken, ein Begriff, der in den 1960er Jahren von dem Mikrobiologen Theodor Rosebury entwickelt wurde, um den veränderlichen und dynamischen Charakter der Beziehungen zu veranschaulichen, die je nach Ort und Zeit von verschiedenen biologischen Einheiten unterhalten werden. Nehmen wir ein bekanntes Beispiel aus dem Krankenhauswesen. Das als Staphylococcus aureus bekannte Bakterium, das harmlos ist, wenn es sich in der menschlichen Nase befindet (und das ist bei 30 Prozent der Menschen der Fall), kann eine Infektion verursachen, wenn es nach einem chirurgischen Eingriff in das Knie gelangt. Ein zweites Beispiel ist Helicobacter pylori, ein Bakterium, das Magengeschwüre verursacht, aber nur unter bestimmten Umständen. Die Überträger sind daher nicht ständig krank. Der Mensch muss seine Organisation oder seine Politik an den amphibiotischen Charakter seiner Beziehungen zu den Mikroorganismen anpassen. Es handelt sich um wechselnde Beziehungen, die manchmal pathogen sind, manchmal nicht, unter Bedingungen, die verstanden werden müssen. Von der Entdeckung des Prinzips der Impfung (und ihrer Vorgängerin, der Variolation) bis hin zu den heutigen Strategien zur Bewältigung der HIV-Pandemie besteht das Problem weniger darin, einen unsichtbaren Feind zu bekämpfen, als vielmehr darin, zu lernen, mit diesen biologischen Einheiten in ihrer Vielfalt zusammenzuleben. Es geht weniger darum, sich auf das Schlimmste vorzubereiten (auch wenn natürlich Notfallpläne für Epidemien notwendig sind), als vielmehr darum, aus den Konsequenzen dieses Zusammenlebens zu lernen.

„Wer Bäume setzt, obwohl er weiß, dass er nie in ihrem Schatten sitzen wird, hat zumindest angefangen, den Sinn des Lebens zu begreifen.“ (Rabindranath Tagore)

Beginnen wir also damit, über den menschlichen Standpunkt nachzudenken. Die trügerische Vereinheitlichung der Situationen, die uns die Kriegsmetapher implizit aufzwingt, verwirrt uns auf zwei Ebenen. SARS-CoV-2 tötet; es destabilisiert Körper, Bevölkerungen, Gesellschaften, Regierungen, Finanzen; es lässt Risse erkennen, macht Klassenunterschiede deutlich und offenbart Schwächen; es ist eine Anomalie, die uns dazu veranlasst, das alltägliche Handeln und die Interaktionen der Gesellschaften infrage zu stellen und über das Versagen unserer Führer alarmiert zu sein. Ja, das Virus ist und tut all das… und nein, in Wirklichkeit tut es nichts davon. Denn dabei handelt es sich einfach um die Art und Weise, wie die Menschen den Ausbruch des Virus in ihrer Welt wahrnehmen, ertragen oder bewältigen, wer von uns Menschen spricht – und aus welchem Blickwinkel. Denn die Folgen des „Eindringens“ dieses Virus sind äußerst unterschiedlich – je nach Zustand des individuellen Immunsystems des Einzelnen, je nach sozialer Klasse, Geschlecht, Ethnie, der vom jeweiligen Gesundheitssystem verfolgten Politik, der unterschiedlichen Art, wie ein Land zuvor Epidemien erlebt hat und so weiter.

„In der Natur ist alles mit allem verbunden, alles durchkreuzt sich, alles wechselt mit allem, alles verändert sich eines in das andere.“ (Gotthold Ephraim Lessing)

Dies stellt eine erste Ebene der Komplexität dar: Es ist wichtig, auf die Geschichten zu hören, die die Heterogenität der Folgen offenbaren, anstatt sie in einem einzigen Aufruf zur Einheit zu subsumieren und jede einzelne Geschichte unsichtbar zu machen (eine Strategie, die historisch von den Regierungen gewählt wurde). Stattdessen ist es an der Zeit, unsere Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was gewöhnlich missachtet, geleugnet oder verborgen wird, und auf das Ungleichgewicht der Macht, das fortbesteht, wenn man einer dominanten Stimme den Vorrang gibt. Eine zweite und zweifellos weniger offensichtliche Ebene der Komplexität betrifft das, was wir unter dem Begriff „Virus“ verstehen. Für Wissenschaftler sind Viren „obligate Parasiten“, d.h. sie sind Entitäten, die ohne einen Wirtsorganismus nicht überleben können. Ein Virus dringt in eine spezifische Zelle innerhalb eines Organismus ein und nutzt dessen Stoffwechselsystem zur Vermehrung. Viren haben eine unglaubliche Fähigkeit, schnell zu mutieren und sich zu entwickeln. Einige von ihnen können daher „Barrieren“ zwischen den Arten überwinden und z.B. von Hühnern oder Schweinen auf den Menschen übergehen. Aber die Beziehungen, die sie zu ihren Wirten unterhalten, sind sehr unterschiedlich und bei Weitem nicht immer schädlich für sie.

Es ist an der Zeit, unsere Aufmerksamkeit darauf zu richten, was missachtet, geleugnet oder verborgen wird.

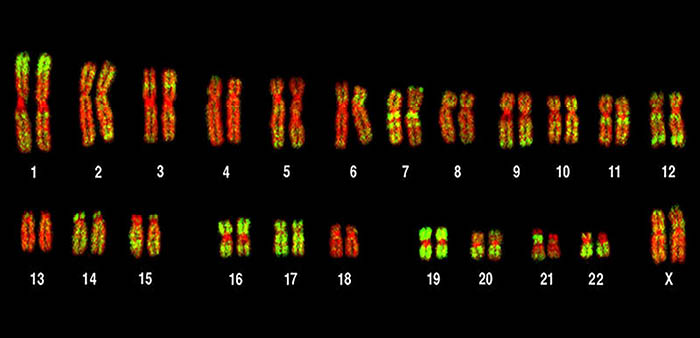

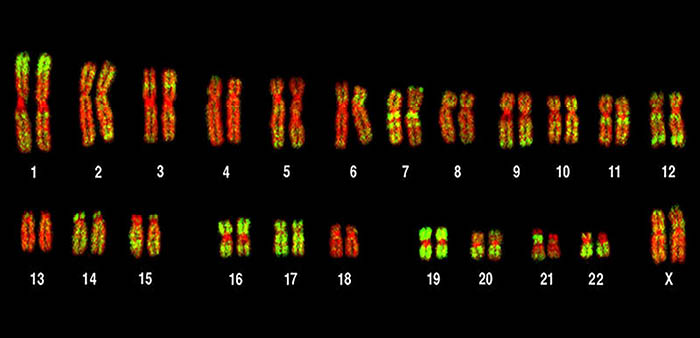

Viren als treibende Kraft in der Evolution

Einige Viren sind in der Tat eine treibende Kraft in der Evolution der Arten gewesen. Ein Beispiel dafür ist Syncytin-1, ein Protein, das zur Bildung der Plazenta (spezifisch für Säugetiere) benötigt wird. Nach infektiösen Perioden wurden Gene viralen Ursprungs, die Syncytin-1 kodieren, in die DNA unserer Säugetier-Vorfahren integriert und trugen zur Entstehung der Lebewesen bei, zu der auch der Mensch gehört. Im weiteren Sinne stammt ein nicht zu vernachlässigender Prozentsatz der menschlichen DNA aus Virusinfektionen.

Menschen besitzen 46 unterschiedlich große Chromosomen (22 Paare sowie 2 Geschlechtschromosomen), in denen ihr Erbgut organisiert ist. Forscher entdeckten, dass acht Prozent der DNA ursprünglich von Viren stammen, die sich einst ins menschliche Erbmaterial integrierten. Heute haben manche der ehemaligen Viren-Gene äußerst nützliche Funktionen. (Foto: Andreas Bolzer, Gregor Kreth, Irina Solovei, Daniela Koehler, Kaan Saracoglu, Christine Fauth, Stefan Müller, Roland Eils, Christoph Cremer, Michael R. Speicher, Thomas Cremer / commons.wikimedia.org / CC BY 2.5)

Ist die Kriegsmetapher hier also passend? Aber konzentrieren wir uns auf Viren, die für den Menschen pathogen sind. Viele Menschen werden eine gewisse Anzahl von ihnen dem Namen nach kennen: HIV, Grippe, SARS, Ebola, Dengue, Gelbfieber, Hepatitis C usw. Und doch sind die meisten Wissenschaftler, die für ihre Arbeit an dem einen oder anderen dieser Viren bekannt sind, zurückhaltend, öffentlich über Covid-19 zu sprechen: „Ich bin auf dieses oder jenes Virus spezialisiert, aber nicht auf Corona-Viren. Davon weiß ich nichts“. Der Grund, warum diese Wissenschaftler nicht öffentlich sprechen wollen, ist, dass das über Viren erworbene Wissen eine immense Vielfalt offenbart. „Virus“ ist weniger ein Begriff für ein klar definiertes Objekt, sondern vielmehr eine Art „Wesen in der Welt“. Die moderne Wissenschaft hat sie nur auf der Grundlage einiger weniger Verhaltensweisen und Merkmale zusammen klassifiziert. Um es einfach auszudrücken: „Eine detaillierte Untersuchung des Ebola-Virus, von HIV und SARS-Cov-2 zeigt, dass sie etwa so viel gemeinsam haben wie ein Schuppentier, eine Sonnenblume und ein Bakterium; dies sind alles Lebewesen, aber es käme niemandem in den Sinn, ihre Interaktion mit dem Menschen überhaupt als ähnlich zu betrachten. Genauso vielfältig sind die Interaktionen der verschiedenen Viren mit ihren Wirten. Neben anderen Unterschieden hat SARS-CoV-2 sehr wenig mit HIV oder dem Spanischen Grippevirus gemeinsam, was seine Inkubationszeit, seine Ansteckungsfähigkeit, die Zeit, die es außerhalb eines Wirts überleben kann, die Symptome, die Reaktion des Immunsystems darauf, ja sogar seine Sterblichkeitsrate betrifft (die wir erst kennen werden, wenn die Epidemie vorüber ist, vorausgesetzt, dass die Mehrheit der Fälle erfasst werden konnte).

Warum ist all dies wichtig in einer Zeit, in der politische Entscheidungen unter dem Deckmantel einer gesundheitlichen Notlage getroffen werden, die das Risiko einer langfristigen Beeinträchtigung bestimmter hart erkämpfter gesetzlicher Rechte und Freiheiten in sich birgt?

In einem schönen Buch über Matsutake-Pilze empfiehlt die Anthropologin Anna Tsing ihren Lesern, sich der Prekarität unserer Lebensweise bewusst zu sein. Prekarität, schreibt sie, ist „ein Leben ohne das Versprechen von Stabilität.“

„Mach Dir nicht vor, Du wolltest Irrtümer in der Natur verbessern. In der Natur gibt es keinen Irrtum, der Irrtum ist in dir.“ (Leonardo da Vinci)

Krieg führen gegen Viren?

Nicht gegen Viren sollten wir einen Krieg führen, sondern gegen die politischen und wirtschaftlichen Systeme, die weit davon entfernt sind, Schutz vor der Prekarität (die selbst variabel ist!) des menschlichen und nichtmenschlichen Lebens zu bieten. Denn diese Systeme beschleunigen sowohl die Produktion von Krankheitserregern durch die Industrialisierung der Landwirtschaft als auch ihre Verbreitung durch den stark intensivierten Austausch innerhalb der allgemeinen räumlichen Vernetzung. Die systemische Standardisierung ist unvereinbar mit einem amphibiotischen, wechselhaften Zustand der Lebewesen. Anstatt Krieg zu führen, sollten wir lieber die Lebenden – unsere Gemeinschaften und die gegenseitige Hilfe zwischen Menschen und Nichtmenschen – neu organisieren. Der Wettbewerb, der für den Sozialdarwinismus (der sich auf eine falsche Auslegung von Darwin stützt) so zentral ist, ist nur eine von vielen Möglichkeiten, die Beziehungen zwischen den Lebewesen zu organisieren – und bestimmt nicht die mit dem größten Potenzial. Nicht-menschliche Lebewesen werden nicht als politisch angesehen, aber die Beziehungen der Menschen zu ihnen sind es ganz sicher.

„Alles was gegen die Natur ist, hat auf die Dauer keinen Bestand.“ (Charles Darwin)

Wenn die Idee der politischen Ökologie einen Sinn hat, dann geht es darum, die Vielfalt anderer Lebewesen zu nutzen, um andere Vorstellungen von Lebensumgebungen zu entwickeln, die lange Zeit vom gegenwärtigen Wirtschaftssystem verwüstet wurden. Dies erfordert den Einsatz aller notwendigen Mittel, um gegen die schädlichen Auswirkungen der Industrie und der verrückten Finanzlogik vorzugehen und ein leistungsfähiges öffentliches Gesundheitswesen wiederherzustellen. Unsere Zukunft, die wir notwendigerweise mit anderen (menschlichen und nichtmenschlichen) Lebewesen teilen, hängt davon ab. Denn das nächste Virus wird ein anderes sein. Und auch unsere Reaktion auf sein Auftauchen muss anders sein. Anstatt Krieg zu führen, sollten wir lieber die Lebenden – die gegenseitige Hilfe zwischen Menschen und Nichtmenschen – neu organisieren.

Die Politik der Amphibiose*:

Krieg oder Koexistenz? Unser Leben mit den Viren

Dieser Text wurde zuerst am 31.03.2020 auf www.lemediatv.fr unter der URL <https://www.lemediatv.fr/articles/points-de-vue/politiques-de-lamphibiose-la-guerre-contre-les-virus-naura-pas-lieu-ACcrS8oIQsOuLQmmvfx2aQ> veröffentlicht. Lizenz: © Charlotte Brives, lemediatv.fr

Bakteriophagen bei der Arbeit. Solche Viren bieten bereits jetzt – und in Zukunft noch mehr – Behandlungsmöglichkeiten gegen bakterielle Infektionen, die durch chemische Moleküle unheilbar geworden sind. (Bild: Emily Brown / commons.wikimedia.org / CC BY-SA 3.0)

„Wir befinden uns im Krieg.“ Dies war Emmanuel Macrons Refrain, als er vor der französischen Nation über die Covid-19-Pandemie sprach. Er ist bestimmt nicht der erste, der die Beziehungen zwischen Mensch und pathogenen Mikroben auf diese Weise darstellt. In der Tat ist die Geschichte der Immunologie und Epidemiologie vom Vokabular des Krieges durchsetzt. Aber die präsidiale Rhetorik offenbart eine gewisse Kommunikationsstrategie, die auf der nationalen Einheit basiert, ein abgedroschenes, aber dennoch wirksames Argument, das perfekt mit einer neoliberalen Ideologie übereinstimmt, in der das Leben der Gesellschaft ein ständiger Kampf ist.

Info: *Amphibiose Der Begriff wurde in den 1960er Jahren von dem Mikrobiologen Theodor Rosebury entwickelt, um den veränderlichen und dynamischen Charakter der Beziehungen zu veranschaulichen, die je nach Ort und Zeit von verschiedenen biologischen Einheiten unterhalten werden.

Wer führt Krieg und gegen wen?

Damit es einen Krieg gibt, muss es einen Feind geben. Aber während Viren enge Beziehungen zu Menschen unterhalten und unter bestimmten Umständen auch deren Leben in Gefahr bringen können, verpflichtet eine Definition ihrer Absichten nur diejenigen, die behaupten, eine Definition geben zu können. Es ist wichtig, dass die Perspektive dieser Menschen niemals auf ein universelles „Wir“ erweitert wird, was ihnen die Erlaubnis geben würde, im Namen anderer zu sprechen, seien es ganze Länder oder die gesamte Menschheit. Die Schwierigkeiten, mit denen wir heute konfrontiert sind, werden durch eine Ungenauigkeit verstärkt, die nicht nur die weltweite Besorgnis über die Viren selbst betrifft, sondern auch über die Folgen, die ein plötzlicher Ausbruch eines pathogenen Virus in der menschlichen Gesellschaft nach sich zieht. Es ist unmöglich, diese (Kriegs-)Erzählung zu übernehmen, wenn man zum Beispiel weiß, was bestimmte Viren wie Bakteriophagen (wörtlich: Bakterienfresser) dem Menschen bieten können.

Bakterien und Bakteriophagen

Da Bakterien immer resistenter gegen Antibiotika werden, bieten solche Viren bereits jetzt – und in Zukunft noch mehr – Behandlungen gegen bakterielle Infektionen, die durch derzeit verfügbare chemische Moleküle unheilbar geworden sind. Bakteriophagen sind Viren, die Patienten, die unter manchmal unerträglichen Schmerzen leiden, Linderung verschaffen können. Sie haben auch massiv zur Grundlagenforschung beigetragen, zu unserem Verständnis der DNA und wie sehr Wissenschaftler sie manipulieren können. Dennoch schenken wir diesen Erkenntnissen nicht genügend Beachtung. Viren unterscheiden sich alle sehr stark voneinander. Jede Epidemie ist anders und nimmt je nach geographischem, ökologischem und soziopolitischem Kontext unterschiedliche Formen an. Diese Entitäten, die sehr unterschiedlich sind, die wir aber in einer Kategorie namens „Viren“ zusammengefasst haben, haben die größte Population aller Entitäten in der lebenden Welt. Ihre unermessliche Zahl sprengt die Grenzen unserer Vorstellungskraft. Sie sind kein Feind, gegen den wir „Krieg“ führen sollten.

In Koexistenz mit Viren und Mikroben

Der Mensch lebt biologisch und sozial mit Viren und anderen Mikroben. Dies ist unumkehrbar und geschieht in einem breiten Spektrum möglicher Beziehungen, von denen die Pathogenität nur eine unter vielen anderen ist. Das menschliche Leben wird, genau wie das pflanzliche und tierische Leben, durch die Mikroben bedingt, die den Körper bevölkern. Diese Interdependenzen bestehen überall.

Das menschliche Leben wird, genau wie das pflanzliche und tierische Leben, durch die Mikroben bedingt, die den Körper bevölkern. Hier die Mikroorganismen auf der Haut des Menschen. (Bild: Darryl Leja, NHGRI / commons.wikimedia.org / CC0)

Wir können über sie mit der Idee der „Amphibiose“ nachdenken, ein Begriff, der in den 1960er Jahren von dem Mikrobiologen Theodor Rosebury entwickelt wurde, um den veränderlichen und dynamischen Charakter der Beziehungen zu veranschaulichen, die je nach Ort und Zeit von verschiedenen biologischen Einheiten unterhalten werden. Nehmen wir ein bekanntes Beispiel aus dem Krankenhauswesen. Das als Staphylococcus aureus bekannte Bakterium, das harmlos ist, wenn es sich in der menschlichen Nase befindet (und das ist bei 30 Prozent der Menschen der Fall), kann eine Infektion verursachen, wenn es nach einem chirurgischen Eingriff in das Knie gelangt. Ein zweites Beispiel ist Helicobacter pylori, ein Bakterium, das Magengeschwüre verursacht, aber nur unter bestimmten Umständen. Die Überträger sind daher nicht ständig krank. Der Mensch muss seine Organisation oder seine Politik an den amphibiotischen Charakter seiner Beziehungen zu den Mikroorganismen anpassen. Es handelt sich um wechselnde Beziehungen, die manchmal pathogen sind, manchmal nicht, unter Bedingungen, die verstanden werden müssen. Von der Entdeckung des Prinzips der Impfung (und ihrer Vorgängerin, der Variolation) bis hin zu den heutigen Strategien zur Bewältigung der HIV-Pandemie besteht das Problem weniger darin, einen unsichtbaren Feind zu bekämpfen, als vielmehr darin, zu lernen, mit diesen biologischen Einheiten in ihrer Vielfalt zusammenzuleben. Es geht weniger darum, sich auf das Schlimmste vorzubereiten (auch wenn natürlich Notfallpläne für Epidemien notwendig sind), als vielmehr darum, aus den Konsequenzen dieses Zusammenlebens zu lernen.

„Wer Bäume setzt, obwohl er weiß, dass er nie in ihrem Schatten sitzen wird, hat zumindest angefangen, den Sinn des Lebens zu begreifen.“ (Rabindranath Tagore)

Beginnen wir also damit, über den menschlichen Standpunkt nachzudenken. Die trügerische Vereinheitlichung der Situationen, die uns die Kriegsmetapher implizit aufzwingt, verwirrt uns auf zwei Ebenen. SARS-CoV-2 tötet; es destabilisiert Körper, Bevölkerungen, Gesellschaften, Regierungen, Finanzen; es lässt Risse erkennen, macht Klassenunterschiede deutlich und offenbart Schwächen; es ist eine Anomalie, die uns dazu veranlasst, das alltägliche Handeln und die Interaktionen der Gesellschaften infrage zu stellen und über das Versagen unserer Führer alarmiert zu sein. Ja, das Virus ist und tut all das… und nein, in Wirklichkeit tut es nichts davon. Denn dabei handelt es sich einfach um die Art und Weise, wie die Menschen den Ausbruch des Virus in ihrer Welt wahrnehmen, ertragen oder bewältigen, wer von uns Menschen spricht – und aus welchem Blickwinkel. Denn die Folgen des „Eindringens“ dieses Virus sind äußerst unterschiedlich – je nach Zustand des individuellen Immunsystems des Einzelnen, je nach sozialer Klasse, Geschlecht, Ethnie, der vom jeweiligen Gesundheitssystem verfolgten Politik, der unterschiedlichen Art, wie ein Land zuvor Epidemien erlebt hat und so weiter.

„In der Natur ist alles mit allem verbunden, alles durchkreuzt sich, alles wechselt mit allem, alles verändert sich eines in das andere.“ (Gotthold Ephraim Lessing)

Dies stellt eine erste Ebene der Komplexität dar: Es ist wichtig, auf die Geschichten zu hören, die die Heterogenität der Folgen offenbaren, anstatt sie in einem einzigen Aufruf zur Einheit zu subsumieren und jede einzelne Geschichte unsichtbar zu machen (eine Strategie, die historisch von den Regierungen gewählt wurde). Stattdessen ist es an der Zeit, unsere Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was gewöhnlich missachtet, geleugnet oder verborgen wird, und auf das Ungleichgewicht der Macht, das fortbesteht, wenn man einer dominanten Stimme den Vorrang gibt. Eine zweite und zweifellos weniger offensichtliche Ebene der Komplexität betrifft das, was wir unter dem Begriff „Virus“ verstehen. Für Wissenschaftler sind Viren „obligate Parasiten“, d.h. sie sind Entitäten, die ohne einen Wirtsorganismus nicht überleben können. Ein Virus dringt in eine spezifische Zelle innerhalb eines Organismus ein und nutzt dessen Stoffwechselsystem zur Vermehrung. Viren haben eine unglaubliche Fähigkeit, schnell zu mutieren und sich zu entwickeln. Einige von ihnen können daher „Barrieren“ zwischen den Arten überwinden und z.B. von Hühnern oder Schweinen auf den Menschen übergehen. Aber die Beziehungen, die sie zu ihren Wirten unterhalten, sind sehr unterschiedlich und bei Weitem nicht immer schädlich für sie.

Es ist an der Zeit, unsere Aufmerksamkeit darauf zu richten, was missachtet, geleugnet oder verborgen wird.

Viren als treibende Kraft in der Evolution

Einige Viren sind in der Tat eine treibende Kraft in der Evolution der Arten gewesen. Ein Beispiel dafür ist Syncytin-1, ein Protein, das zur Bildung der Plazenta (spezifisch für Säugetiere) benötigt wird. Nach infektiösen Perioden wurden Gene viralen Ursprungs, die Syncytin-1 kodieren, in die DNA unserer Säugetier-Vorfahren integriert und trugen zur Entstehung der Lebewesen bei, zu der auch der Mensch gehört. Im weiteren Sinne stammt ein nicht zu vernachlässigender Prozentsatz der menschlichen DNA aus Virusinfektionen.

Menschen besitzen 46 unterschiedlich große Chromosomen (22 Paare sowie 2 Geschlechtschromosomen), in denen ihr Erbgut organisiert ist. Forscher entdeckten, dass acht Prozent der DNA ursprünglich von Viren stammen, die sich einst ins menschliche Erbmaterial integrierten. Heute haben manche der ehemaligen Viren-Gene äußerst nützliche Funktionen. (Foto: Andreas Bolzer, Gregor Kreth, Irina Solovei, Daniela Koehler, Kaan Saracoglu, Christine Fauth, Stefan Müller, Roland Eils, Christoph Cremer, Michael R. Speicher, Thomas Cremer / commons.wikimedia.org / CC BY 2.5)

Ist die Kriegsmetapher hier also passend? Aber konzentrieren wir uns auf Viren, die für den Menschen pathogen sind. Viele Menschen werden eine gewisse Anzahl von ihnen dem Namen nach kennen: HIV, Grippe, SARS, Ebola, Dengue, Gelbfieber, Hepatitis C usw. Und doch sind die meisten Wissenschaftler, die für ihre Arbeit an dem einen oder anderen dieser Viren bekannt sind, zurückhaltend, öffentlich über Covid-19 zu sprechen: „Ich bin auf dieses oder jenes Virus spezialisiert, aber nicht auf Corona-Viren. Davon weiß ich nichts“. Der Grund, warum diese Wissenschaftler nicht öffentlich sprechen wollen, ist, dass das über Viren erworbene Wissen eine immense Vielfalt offenbart. „Virus“ ist weniger ein Begriff für ein klar definiertes Objekt, sondern vielmehr eine Art „Wesen in der Welt“. Die moderne Wissenschaft hat sie nur auf der Grundlage einiger weniger Verhaltensweisen und Merkmale zusammen klassifiziert. Um es einfach auszudrücken: „Eine detaillierte Untersuchung des Ebola-Virus, von HIV und SARS-Cov-2 zeigt, dass sie etwa so viel gemeinsam haben wie ein Schuppentier, eine Sonnenblume und ein Bakterium; dies sind alles Lebewesen, aber es käme niemandem in den Sinn, ihre Interaktion mit dem Menschen überhaupt als ähnlich zu betrachten. Genauso vielfältig sind die Interaktionen der verschiedenen Viren mit ihren Wirten. Neben anderen Unterschieden hat SARS-CoV-2 sehr wenig mit HIV oder dem Spanischen Grippevirus gemeinsam, was seine Inkubationszeit, seine Ansteckungsfähigkeit, die Zeit, die es außerhalb eines Wirts überleben kann, die Symptome, die Reaktion des Immunsystems darauf, ja sogar seine Sterblichkeitsrate betrifft (die wir erst kennen werden, wenn die Epidemie vorüber ist, vorausgesetzt, dass die Mehrheit der Fälle erfasst werden konnte).

Warum ist all dies wichtig in einer Zeit, in der politische Entscheidungen unter dem Deckmantel einer gesundheitlichen Notlage getroffen werden, die das Risiko einer langfristigen Beeinträchtigung bestimmter hart erkämpfter gesetzlicher Rechte und Freiheiten in sich birgt?

In einem schönen Buch über Matsutake-Pilze empfiehlt die Anthropologin Anna Tsing ihren Lesern, sich der Prekarität unserer Lebensweise bewusst zu sein. Prekarität, schreibt sie, ist „ein Leben ohne das Versprechen von Stabilität.“

„Mach Dir nicht vor, Du wolltest Irrtümer in der Natur verbessern. In der Natur gibt es keinen Irrtum, der Irrtum ist in dir.“ (Leonardo da Vinci)

Krieg führen gegen Viren?

Nicht gegen Viren sollten wir einen Krieg führen, sondern gegen die politischen und wirtschaftlichen Systeme, die weit davon entfernt sind, Schutz vor der Prekarität (die selbst variabel ist!) des menschlichen und nichtmenschlichen Lebens zu bieten. Denn diese Systeme beschleunigen sowohl die Produktion von Krankheitserregern durch die Industrialisierung der Landwirtschaft als auch ihre Verbreitung durch den stark intensivierten Austausch innerhalb der allgemeinen räumlichen Vernetzung. Die systemische Standardisierung ist unvereinbar mit einem amphibiotischen, wechselhaften Zustand der Lebewesen. Anstatt Krieg zu führen, sollten wir lieber die Lebenden – unsere Gemeinschaften und die gegenseitige Hilfe zwischen Menschen und Nichtmenschen – neu organisieren. Der Wettbewerb, der für den Sozialdarwinismus (der sich auf eine falsche Auslegung von Darwin stützt) so zentral ist, ist nur eine von vielen Möglichkeiten, die Beziehungen zwischen den Lebewesen zu organisieren – und bestimmt nicht die mit dem größten Potenzial. Nicht-menschliche Lebewesen werden nicht als politisch angesehen, aber die Beziehungen der Menschen zu ihnen sind es ganz sicher.

„Alles was gegen die Natur ist, hat auf die Dauer keinen Bestand.“ (Charles Darwin)

Wenn die Idee der politischen Ökologie einen Sinn hat, dann geht es darum, die Vielfalt anderer Lebewesen zu nutzen, um andere Vorstellungen von Lebensumgebungen zu entwickeln, die lange Zeit vom gegenwärtigen Wirtschaftssystem verwüstet wurden. Dies erfordert den Einsatz aller notwendigen Mittel, um gegen die schädlichen Auswirkungen der Industrie und der verrückten Finanzlogik vorzugehen und ein leistungsfähiges öffentliches Gesundheitswesen wiederherzustellen. Unsere Zukunft, die wir notwendigerweise mit anderen (menschlichen und nichtmenschlichen) Lebewesen teilen, hängt davon ab. Denn das nächste Virus wird ein anderes sein. Und auch unsere Reaktion auf sein Auftauchen muss anders sein. Anstatt Krieg zu führen, sollten wir lieber die Lebenden – die gegenseitige Hilfe zwischen Menschen und Nichtmenschen – neu organisieren.